Der Bundschuhführer Joß Fritz in Ost und West

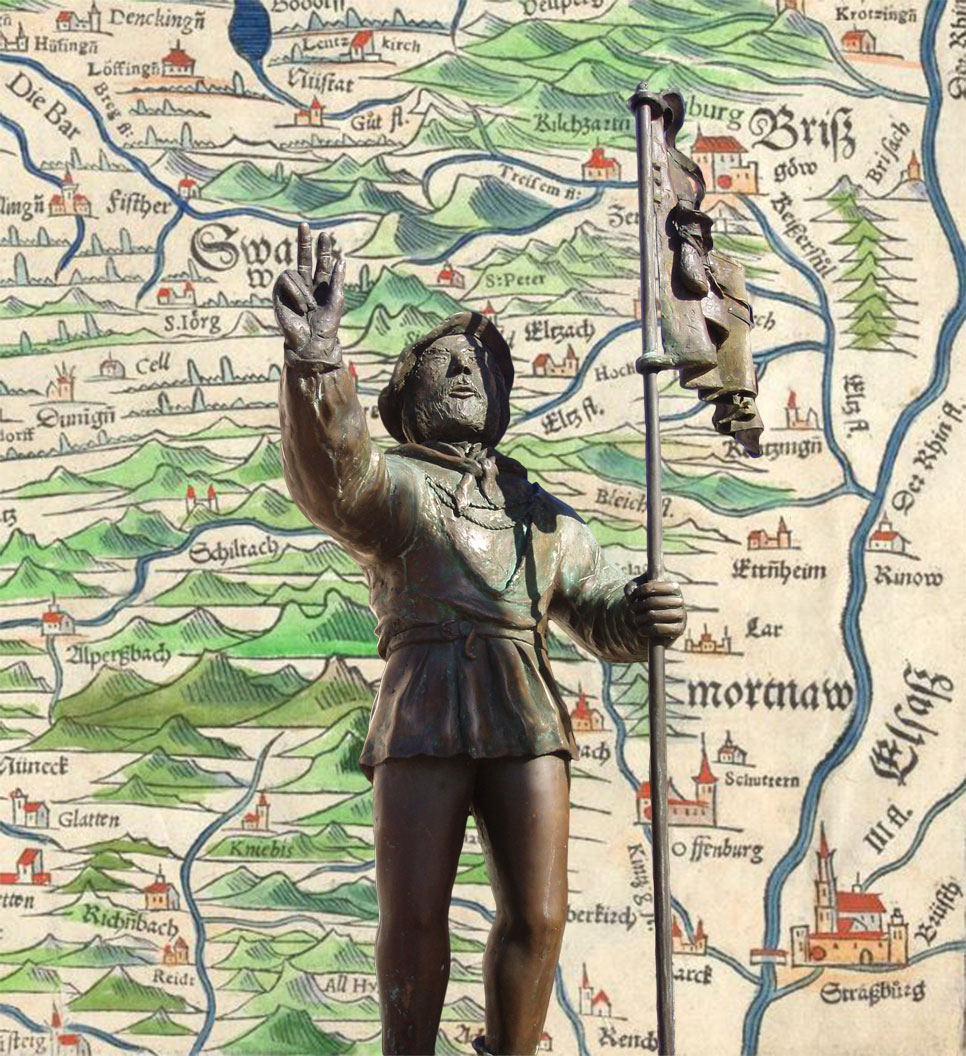

Statue von Joß Fritz am Joß-Fritz-Brunnen in Untergrombach vor der im 16. Jahrhundert entstandenen Schwarzwaldkarte Silva Nigra des Kartographen Sebastian Münster (1488–1552, BLB, Go 88 cart), Quelle: BLB.

Thomas Adam, 4.4.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/h8n7-zk30

Anlässlich der Veranstaltung „Joß Fritz – Rebell, Agitator und Phantom vom Oberrhein“ im Rahmen des 500. Jahrestages des Deutschen Bauernkrieges erscheint im BLBlog eine Artikelserie zur literarisch-künstlerischen Bearbeitung der historischen Figur des Joß Fritz und der Bundschuh-Bewegung.

Walter Schürenberg, Rezensent des Tagesspiegels, machte 1948 eine gewisse Nähe aus zwischen der Blut-und-Boden-Literatur der Nationalsozialisten und linker Revolutionsdichtung – und sah dies als einen deutlichen Beweis dafür, „dass jede große revolutionäre Bewegung [...] den Ideologien als usurpierte Vehikel in schier unbegrenzter Vertauschbarkeit und Mimikry gerade recht sind“.

Zumindest auf einer Seite des Eisernen Vorhangs blieb es dabei auch nach 1945. Zuerst die Militäradministration der Sowjetischen Besatzungszone und dann die Deutsche Demokratische Republik vereinnahmten den Bauernkrieg für die Vorgeschichte des eigenen Staates. In besonderem Maße hat sich die Jugendliteratur in der DDR Männern wie Joß Fritz angenommen, nicht zuletzt deshalb, weil sich solche historischen Gestalten – als ‚positive Helden‘ – im Kontext des Bauernkrieges trefflich für eine Ideologisierung eigneten.

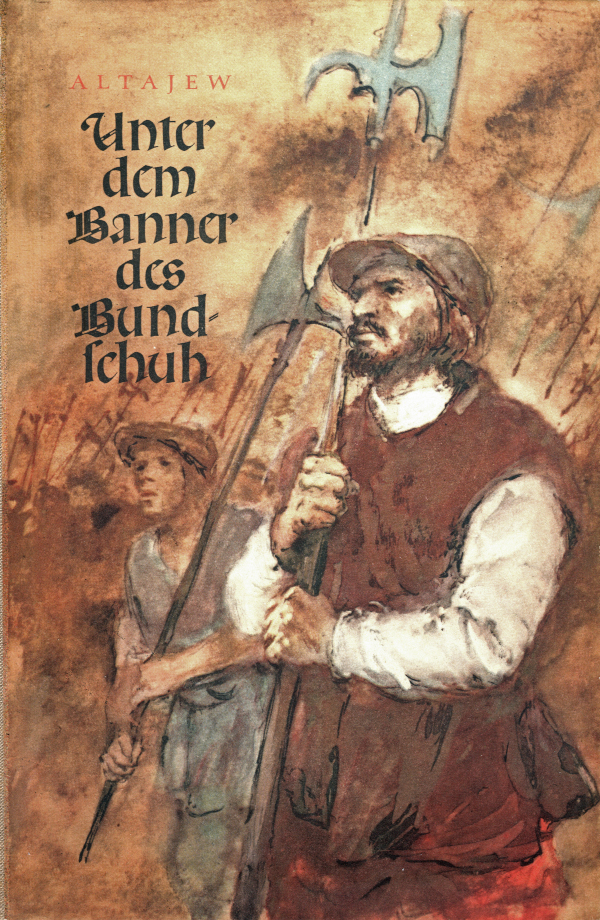

Mitte der 1950er-Jahre erschienen in Ostberlin gleich drei Romane um die Bundschuhbewegung und den Untergrombacher Bauernführer: Im Zeichen des roten H von Berthold E. Philipp, darin sich Rebellen gemeinsam der Repressionen eines Fronvogts erwehren; dann, als Übersetzung aus dem Russischen, die Erzählung Unter dem Banner des Bundschuh von Aleksandr Altajew, einem Pseudonym der sowjetischen Schriftstellerin Margarita Wladimirowna Jamschtschikowa – sie führt Joß Fritz und Thomas Müntzer in Zwickau zusammen; und schließlich Hanna-Heide Krazes Des Henkers Bruder.

In diesem Roman, der Ende der Siebzigerjahre in der DDR auch verfilmt wurde, holt Joß Fritz 1513 einen Breisgauer Bauernsohn aus ärmsten Verhältnissen heraus, nimmt ihn an seine Seite, lässt ihn unterrichten und dabei das Werden des Lehener Bundschuhs erleben. Er beauftragt ihn mit Botengängen, vertraut ihm gar am Ende nach dem Scheitern die Fahne der Bewegung an – und bei alledem wird der jugendliche Romanheld, mehr noch als Joß Fritz, zur eigentlichen Identifikationsfigur der (jungen) Leser. Dass es der revolutionären Geduld und Zähigkeit bedürfe, ehe das große Ziel erreicht werden könne, dass hierzu ein Bündnis zwischen Bauern und städtischem Proletariat vonnöten sei – alle diese Versatzstücke der kommunistischen Ideologie schwingen in Krazes Jugendroman mit. Symptomatisch dafür ist eine Szene, in der Joß Fritz aufgebrachte Bauern davon abzuhalten versucht, einen einzelnen Ritter totzuschlagen, der in ihre Hände gefallen ist. Denn gerade das, so weiß der Bundschuhführer, ist nicht genug, im Gegenteil, es führt geradewegs zu Vergeltungsmaßnahmen der herrschenden Mächte. Es muss gewartet werden, bis der eine, der ganz große Schlag möglich ist: „Wenn Ameisen deinen Garten zerwühlen, hilft es dir, ab und an eine zu zerdrücken? Oder ist es nicht besser, das ganze Nest auszuheben?“

Vielleicht gerade weil die DDR den Bauernkrieg so massiv für die eigene Vorgeschichte reklamierte, und vielleicht gerade weil das Thema andererseits durch die politische Vereinnahmung während der nationalsozialistischen Herrschaft bis zu einem gewissen Grad diskreditiert war, konnten die Volksaufstände des frühen 16. Jahrhunderts in der Bundesrepublik für eine relativ lange Zeit nur auf regionaler Ebene Beachtung finden. Eine eigenständige neue Literatur gab es zunächst nicht. Auf dem westdeutschen Büchermarkt erschienen in den 1950er-Jahren nur zwei Werke, in denen Joß Fritz eine entscheidende Rolle spielt, und beides waren Neuauflagen älterer Schriften: einmal Ludwig Ganghofers Das neue Wesen mit seinem behäbig nationalistischen Geist des Kaiserreiches, dann der zuerst 1936 veröffentlichte Roman Der Bundschuh-Hauptmann Joss von Norbert Jacques, der in einem der nächsten Beiträge im BLBlog ausführlicher behandelt wird.

Den Umschwung im Westen brachte das Jahr 1975, in dem bundesweit der 450. Wiederkehr des Bauernkrieges von 1525 gedacht wurde – und da fiel die Erinnerung auch an den Bundschuh, plötzlich fast, wieder auf fruchtbaren Boden, weil sich gleichzeitig zwei ganz verschiedene Stränge miteinander vermengten. Einerseits der offizielle: Der freie Westen des geteilten Deutschlands begann nach den Wurzeln seiner demokratischen Idee und damit nach dem hoffnungsvolleren Erbe seiner politischen Geschichte zu fragen. Andererseits der bürgerschaftlich-oppositionelle: Als Gegengewicht zur staatskonformen Erinnerung an eine Revolution entdeckte die Protestbewegung der 1970er-Jahre das Bundschuhsymbol als Leitbild des eigenen Widerstandes gegen undemokratisch empfundene Entwicklungen im Land. Beide Stränge miteinander und nebeneinander erklären das Wiedererstarken des historischen Interesses an einem Akt der Rebellion, der in seiner Zeit Herrschaft und Staat scheinbar in Frage stellte und der sich doch zugleich ein Stück weit als Legitimation einer anderen, einer demokratischen Gesellschaftsordnung deuten ließ. Bundschuhe, Pflugscharen und Regenbögen – bäuerliche Symbole des 16. Jahrhunderts – zierten von nun an Flugblätter und Plakate einer der ersten von breiteren Gesellschaftskreisen getragenen Protestbewegungen im Nachkriegsdeutschland: der Anti-AKW-Demonstrationen, sei es in Wyhl oder anderswo.

Titelseite der Jugenderzählung Unter dem Banner des Bundschuh der sowjetischen Schriftstellerin Margarita Wladimirowna Jamschtschikowa (1872–1959), Pseudonym Aleksandr Altajew, Quelle: Stadt Bruchsal.

Das alles schlug sich nieder in Veröffentlichungen, in Theaterstücken, in politischen Manifesten. 1973 schuf der bekennende Kommunist Franz-Josef Degenhardt mit seiner Ballade vom Bauernführer Joß Fritz oder Legende von der revolutionären Geduld und Zähigkeit und vom richtigen Zeitpunkt einen modernen Protestsong. Auch hier sind die Themen: der Mythos des ewig sich entwindenden Konspirateurs, des populären Volkshelden, und weiter die Schaffung einer Untergrundorganisation, gewissermaßen einer Vorform der Guerillabewegung:

Den Aufruhr in die Köpfe tragen

wie kaltes Feuer, heißes Eis,

geduldig, listig und verschlagen,

und warten können, weil er weiß:

Lasst nicht die roten Hähne flattern

ehe der Habicht schreit.

Lasst nicht die roten Hähne flattern

vor der Zeit.

Ein Vierteljahrhundert später legte Wilhelm Eichner mit seinem Roman Wir können von den Pfaffen nit genesen die erste ‚gesamtdeutsche‘ Prosaschilderung um das Bundschuhthema nach dem Zweiten Weltkrieg vor, und prompt rückt in ihr, wiederum einer aktuellen Fragestellung folgend, die Nation im Kontext der europäischen Einigung in den Vordergrund. Eichner hatte seine 1999 erschienene Arbeit ursprünglich Das unerreichte Reich betitelt, und das Denken seines Joß Fritz kreist denn auch um die Vorform einer Staatsverfassung – wiederum eine Sicht, die in einer bestimmten Epoche und in einem bestimmten Raum ihre deutlich zeittypischen Bezüge hat und letztlich auch nur dort haben kann.

Titelseite der Jugenderzählung Im Zeichen des roten H von Berthold E. Philipp, Quelle: Stadt Bruchsal.

Seither ist es unpolitischer geworden um Joß Fritz. Aber die Mittelalterwelle hat ihn vor dem Vergessen bewahrt. Sowohl in Deana Zinßmeisters historischen Romanen von 2010 und 2011 als auch bei Julian Letsches historischem Kriminalroman Gefährliche Walz von 2017 spielt Joß Fritz die Rolle desjenigen, der von seinen revolutionären Zielen zeitlebens nicht ablassen kann. So geht es bei Letsche um den jungen Zimmergesellen Hannes Fritz, Neffe des alternden Rebellen. Es handelt sich um eine fiktive, in Quellen nicht belegte Gestalt. Beispielhaft lassen sich aus der umfangreichen Erzählung all die bezeichnenden Muster dieser mannigfaltig bespielbaren Projektionsfläche namens Joß Fritz herauslesen. Letsche kumuliert Motive aus Dutzenden von Dramen, Romanen und Liedern der vergangenen anderthalb Jahrhunderte. In seiner Zeit als Landsknecht hat dieser Joß Fritz alle Drangsale des von Adel und Geistlichen unterdrückten Bauernstandes kennengelernt und durch die Lektüre der Reformation des Kaisers Sigismund zu seiner Bestimmung gefunden. Jetzt mit seiner Frau Else versteckt in einer kleinen Hütte auf einer Schwarzwaldanhöhe hausend, ist der breitschultrige, hochgewachsene Bauernführer mit dem schwarzen Muttermal auf dem linken Handrücken und den unergründlichen Augen weiterhin im Untergrund aktiv: sendungsbewusster Kopf eines Netzwerkes aus Spähern, Verbindungsleuten und Anhängern. Allein schon der Name Joß Fritz stachelt die Bauern zum Aufruhr an und versetzt die Obrigkeit in äußerste Unruhe. Meister der Tarnung und Täuschung, so taucht er verkleidet auf, wahlweise als entstellter lepröser Bettler, reicher Kaufmann im schweren Brokatmantel oder lederbestiefelter Kapitän eines Fähnleins von Landsknechten. Züge von gelegentlicher Melancholie fehlen nicht; denn das Scheitern bei allen seinen Aufstandsversuchen bringt diesen Joß Fritz zu der Frage, ob die hierarchische Ordnung auf Erden nicht eben doch von Gott genau so gewollt und vom gemeinen Mann nicht zu verändern sei.

So ist es das Schicksal bedeutender Persönlichkeiten, dass ihr Tod zwar das Leben beendet, jedoch den Nachruhm erst gebiert, der womöglich noch tiefgreifender und anhaltender wirkt als das eigentliche Tun eines Menschen zu seiner Zeit. Als Ideal, als Schreckgespenst, als lichter Vordenker oder verhasster Dämon kann er politisch gebraucht und missbraucht werden, und es geschehen Dinge in seinem Namen oder zur Abwehr seines posthumen Einflusses, die unter Umständen alles in den Schatten stellen, was dieser Mensch selbst in seinem Leben konnte oder wollte.

In seinem Joß-Fritz-Roman von 1999 lässt Wilhelm Eichner den Bundschuhführer mit dem Doktor Faust zusammentreffen. Der sagt zu Fritz: „An uns scheiden sich die Geister. Man wird uns vergöttern und hassen. Die Macht dazu haben, werden uns totschweigen. Aber unsre Namen können sie nicht tilgen, wenn auch unsre Taten vergessen werden.“ Treffender ist der Nachruhm dieser beiden, mannigfaltig bespielbare Projektionsfläche der eine wie der andere, nicht auf den Punkt zu bringen.

Der vierte Teil der Artikelserie stellt drei weitere Werke zum Bundschuhführer vor.