Georg Herwegh – Dichter und Revolutionär

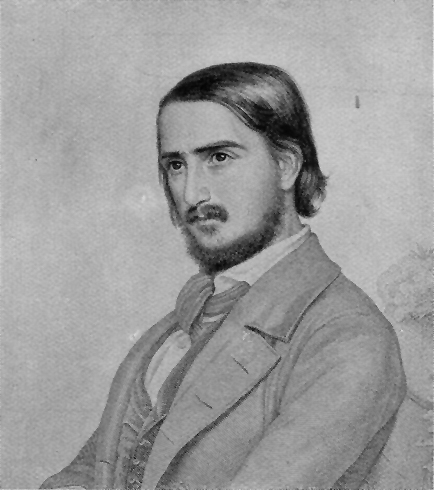

Porträt Georg Herwegh, Quelle: Wikipedia

Ludger Syré, 7.4.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/YCDG-VG91

Er war ein echtes Landeskind: geboren am 31. Mai 1817 in Stuttgart (Württemberg) und gestorben am 7. April 1875 in Lichtenthal (Baden). Von daher versteht es sich von selbst, dass er in der Landesbibliographie Baden-Württemberg vertreten ist. Eher erstaunlich ist die hohe Zahl von über 100 Literaturstellen, die dort mit dem Namen Georg Herwegh verbunden ist und die in Kontrast zu seinem aktuellen Bekanntheitsgrad beim deutschen Publikum steht. Aber auch wenn seine literarischen Texte heute kaum noch gelesen werden – ganz verschwunden vom deutschen Buchmarkt sind sie nicht. Seine Gedichte und Prosaschriften, seine Publizistik und Briefe können nach wie vor im Buchhandel erworben werden; allerdings muss man für die Gesamtausgabe seiner Werke tief in die Tasche greifen. Der folgende Artikel beabsichtigt, den Dichter und Revolutionär in Erinnerung zu rufen.

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Stuttgart und der Lateinschule in Balingen wechselte der aufgeweckte Sohn eines Gastwirts nacheinander an das Evangelische Seminar in Maulbronn und das Evangelische Stift in Tübingen. Seine geistigen und literarischen Interessen galten der modernen Literatur, wie sie das Junge Deutschland und allen voran Heinrich Heine repräsentierte, und den demokratischen Ideen, wie sie 1832 auf dem Hambacher Fest proklamiert wurden. Unter dem Einfluss von David Friedrich Strauß und seiner damals als ketzerisch empfundenen Schrift Das Leben Jesu verabschiedete sich der junge Herwegh von der Theologie und wurde nach einem kurzen Intermezzo als Jurastudent Journalist und Schriftsteller.

Nachdem er im Sommer 1839 einen württembergischen Offizier beleidigt hatte und zur Strafe zum Militärdienst eingezogen werden sollte, floh er in die Schweiz. In Emmishofen nahe Konstanz schrieb er zunächst für die von Johann Georg August Wirth, einem der Organisatoren des Hambacher Festes herausgegebene Deutsche Volkshalle, eine der besten demokratischen Zeitschriften des Vormärz, bevor er 1840 nach Zürich übersiedelte, wo er nicht nur an der Universität Vorträge über neuere Literatur hielt, sondern auch seinen ersten Lyrikband vollenden konnte.

Mit den Gedichten eines Lebendigen gelang Herwegh der literarische Durchbruch; der beispiellose Erfolg trug ihm nicht nur deutschlandweite Berühmtheit ein, sondern verhalf ihm auch zu einer finanziell gesicherten Existenz als Schriftsteller. Das Buch erschien 1841 im Literarischen Comptoir Zürich & Winterthur, einer Verlagsbuchhandlung, die sich als eine Art ‚Waffenschmiede‘ für republikanisches Gedankengut verstand und bereits zwei Jahre später die sechste und siebte Auflage der Sammlung auf den Markt bringen konnte, sehr zum Verdruss des Preußischen Ministeriums des Innern, das konstatieren musste, dass das Buch trotz fehlender Verbreitungsgenehmigung inzwischen in jedermanns Händen sei.

Mit seiner politischen Lyrik und mit seiner epigrammatischen Zuspitzung einzelner Gedanken entsprach Herwegh nicht nur dem literarischen Zeitgeist, sondern auch dem Wunsch seiner Leser nach Propagierung politischer Freiheit, gerichtet gegen Tyrannen und Philister. Allerdings schieden sich an der Frage, wie politisch Lyrik sein dürfe, schon bald die Geister. Konservative Literatur-Ästheten wie Friedrich Theodor Vischer, aber auch Dichterkollegen wie Emanuel Geibel widersprachen ihm. Als ihn Ferdinand Freiligrath mit dem bekannten Vers „Der Dichter steht auf einer höheren Warte als auf den Zinnen der Partei“ kritisierte, konterte Herwegh mit dem Gedicht Die Partei, in dem er sich entschieden zur Parteinahme bekannte:

Partei! Partei! Wer sollte sie nicht nehmen,

Die noch die Mutter aller Siege war!

Wie mag ein Dichter solch ein Wort verfemen,

Ein Wort, das alles Herrliche gebar?

Für Freiligrath gehörte Herwegh in die Kategorie der „halbgaren Schreier des Radikalismus“. Karl Marx hingegen stellte sich eindeutig auf die Seite Herweghs, wofür sich dieser mit der Veröffentlichung einer Reihe von Gedichten in der Rheinischen Zeitung, dem damals radikalsten Blatt in Preußen, bedankte.

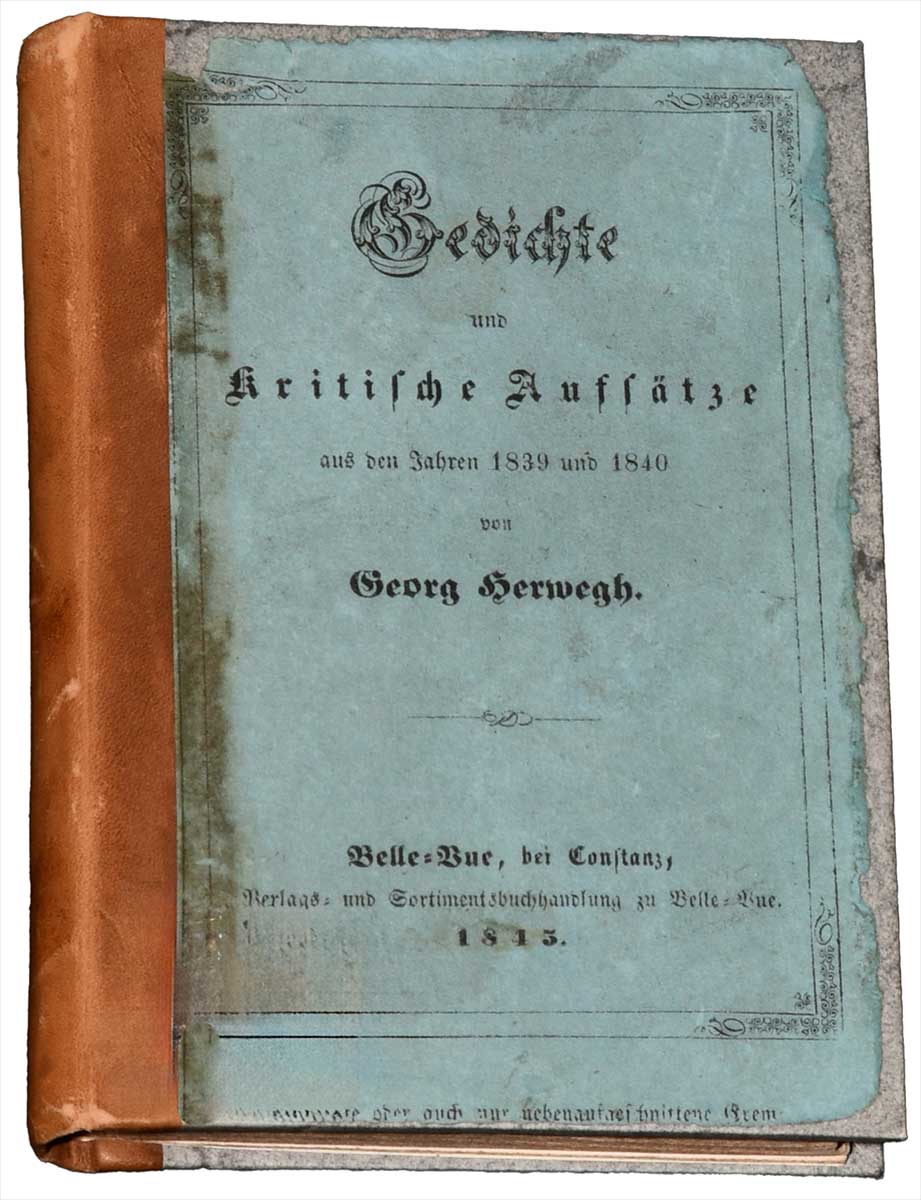

Titelblatt: Gedichte und kritische Aufsätze aus den Jahren 1839 und 1840, Konstanz 1845, im BLB-Bestand unter der Signatur 64A 2396, Quelle: BLB

1842 fasste Herwegh den Plan zur Herausgabe einer eigenen Zeitschrift, dem Deutschen Boten aus der Schweiz, mit der die Zensur in Deutschland umgangen werden sollte, und begründete diesen Schritt gegenüber Ludwig Feuerbach: „Ich habe Lust, mir den Teufel auf den Hals zu hetzen, ein Journal zu gründen und bedrängten Seelen gegen die deutsche Zensur ein Asyl darzubieten.“ Um für das neue Organ zu werben, unternahm er von Zürich aus eine triumphale Deutschlandreise, in deren Verlauf er nicht nur revolutionäre Zeitgenossen wie Marx und Bakunin kennenlernte, sondern auch seiner künftigen Frau Emma begegnete, Tochter eines wohlhabenden Berliner Kaufmanns, die er bald darauf heiratete.

Verhängnisvoll verlief die Audienz beim preußischen König Friedrich Wilhelm IV., zu der er sich hinreißen ließ, nachdem er ihm ein Gedicht gewidmet hatte. Denn der Monarch dachte gar nicht daran, den Demokraten politisch entgegenzukommen; im Gegenteil, er verbot schon im Voraus den Vertrieb des Deutschen Boten aus der Schweiz. Als Ersatz gab Herwegh 1843 den Sammelband Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz heraus. Dem König antworte er mit einem Brief, der aufgrund einer Indiskretion in der Leipziger allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde, woraufhin Herwegh des Landes verwiesen und die Zeitung verboten wurde. Die Liberalen machten ihn für die nun rigorosere Anwendung der Zensur verantwortlich, Heinrich Heine spotte über seine Illusionen und Freiligrath nannte die ganze Affaire einen Schwabenstreich. Herwegh erkannte seinen Fehler: „Das Königtum ist tot, mausetot für mich“, schrieb er an Emma.

Zeichnung: Porträt Georg Herwegh (1877), Quelle: Wikipedia

Betroffen reagierte er auf den Stimmungswandel der deutschen Öffentlichkeit. Er verlor seine Hoffnung in die Kraft der liberalen Bewegung und schrieb seiner Frau: „Mit der liberalen Bourgeoisie werden wir nie siegen, wir müssen die Sympathie der Massen suchen.“ Seine Äußerungen lassen den Umschwung seiner politischen Meinung erkennen. Da er mehr denn je auf den radikalen Umsturz der bestehenden Verhältnisse setzte, wendete er sich dem Frühsozialismus des Schweizers Wilhelm Weitling zu, beschäftigte sich mit sozialistischer Literatur und schrieb soziale Gedichte, die in den 1843 veröffentlichten zweiten Band seiner Gedichte eines Lebendigen Eingang fanden. Als 1844 in Schlesien der Weberaufstand ausbrach, setzte er die Reihe seiner sozialen Gedichte fort und textete im Stile von Heines politischer Satiren:

Da zog sich der König in Jammer und Graus

Die Krone wohl über die Ohren –

Denn gehen nicht alle die Weber nach Haus,

so ist´s auch mit den Königen aus –

Und geriet in großen Zoren.

Auch wenn er sich sozialistischen, teils auch anarchistischen Ideengebern verbunden fühlte, konnte er sich mit dem wissenschaftlichen Kommunismus von Marx und Engels nicht anfreunden. Seine Haltung gegenüber der sozialen Frage blieb eher emotional grundiert. Eine widerspruchsfreie Position nahm er hingegen gegenüber der Religion ein. Schon in den ersten Band seiner Lyriksammlung hatte er das Gedicht Gegen Rom aufgenommen, in dem er dem Papst entgegenrief:

Noch einen Fluch schlepp ich herbei:

Fluch über dich, o Petri Sohn!

Fluch über deine Klerisei!

Fluch über deinen Sündenthron!

Berühmt wurden die Anfangszeilen seines 1843 veröffentlichten Gedichts mit dem Titel Aufruf:

Reißt die Kreuze aus der Erden!

Alle sollen Schwerter werden,

Gott im Himmel wird´s verzeihn.

Da dem Publikum manche Gedichte wegen ihres vorausgegangen Zeitungsabdrucks schon bekannt waren, erregte der zweite Band der Lyriksammlung nicht mehr das gleiche Sensationsinteresse wie der erste. Aufgrund des darin enthaltenen Gedichts Auch dies gehört dem König ordnete der preußische Innenminister an, Herwegh bei Betreten preußischen Territoriums wegen „Majestätsverbrechen“ zu verhaften. Dieser zog es vor, in Paris zu leben, wo er sich in einem illustren Bekanntenkreis bewegte, zu dem neben Marx und Bakunin auch Heinrich Heine, Victor Hugo, Moses Hess und George Sand zählten, außerdem Arnold Ruge, in dessen Deutsch-Französischen Jahrbüchern er das Gedicht Verrat veröffentlichte, eine Abrechnung mit dem Deutschen Bund. Den zweiten Band seiner Gedichtsammlung hatte Herwegh zwar persönlich und wohl auch finanziell als Misserfolg empfunden; doch dank des Vermögens seiner Frau konnte das Paar in Paris ein sorgenfreies, ja sogar aufwendiges Leben führen.

Der Ausbruch der Revolution in Paris im Februar 1848 weckte seine politische Aktivität, allerdings in eine verhängnisvolle Richtung. Die in Paris lebenden Deutschen versammelten sich zu Tausenden unter der schwarzrotgoldenen Fahne und der Trikolore zu einer Solidaritätsdemonstration zugunsten der Republik. Die Grußadresse verlas Herwegh. Unter dem Eindruck des revolutionären Hochgefühls kam der Gedanke auf, aus den exilierten Deutschen ein bewaffnetes Freikorps zu bilden und die deutschen Republikaner bei ihrem Kampf zu unterstützen. Herwegh ließ sich verleiten, die Führung der „Deutschen Demokratischen Legion“ zu übernehmen und dem Aufstand der badischen Revolutionäre gegen die Karlsruher Regierung zu Hilfe zu eilen. Doch die Legion kam zu spät: Eine Woche nach der militärischen Niederlage des Revolutionszuges von Friedrich Hecker am 20. April 1848 bei Kandern wurde die Pariser Legion am 27. April im Gefecht bei Dossenbach von württembergischen Truppen in die Flucht geschlagen. Georg und Emma Herwegh gelang die abenteuerliche Flucht in die Schweiz.

Im Unterschied zu manch anderen Vormärzleuten blieb Herwegh auch nach der gescheiterten Revolution von 1848/49 seiner politischen Überzeugung treu. Seit 1851 lebte er, nachdem er schon 1843 das Schweizer Bürgerrecht erhalten hatte, wieder in Zürich, wo er sich mit wissenschaftlichen Studien befasste und nebenbei, gemeinsam mit seiner Frau, Kämpfer der italienischen Einheitsbewegung wie den späteren Napoleon-Attentäter Felice Orsini unterstützte. Allerdings geriet die Familie Herwegh immer stärker in materielle Not.

Ein neues Kapitel seines dichterischen und publizistischen Wirkens begann mit dem Jahr 1859. Seine wieder belebte Bekanntschaft mit Ferdinand Lassalle förderte sein Interesse an der sich formierenden deutschen Arbeiterbewegung. Nach der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) 1863 in Leipzig wurde er Bevollmächtigter des ADAV für die Schweiz und dichtete auf Drängen Lassalles das Bundeslied des ADAV, das von Hans von Bülow vertont wurde:

Mann der Arbeit, aufgewacht!

Und erkenne deine Macht!

Alle Räder stehen still,

Wenn dein starker Arm es will.

In der Hymne des ADAV drückte sich Herweghs Vertrauen in die Rolle der Arbeiterbewegung aus. Die Faszination für die Persönlichkeit Lassalles führte ihn allerdings nicht dazu, die Entwicklung des Arbeitervereins unkritisch zu verfolgen. Als sich dieser immer erkennbarer staatsnah entwickelte und Lassalle sogar auf die Unterstützung Bismarcks setzte, u.a. bei der Überwindung des Dreiklassenwahlrechts, trat Herwegh 1865 aus dem ADAV aus und näherte sich der von Marx mitbegründeten Internationalen Arbeiterassoziation (Erste Internationale) an, die ihn zum Ehrenkorrespondenten ernannte. 1869 schloss er sich der von August Bebel und Karl Liebknecht in Eisenach gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) an, die 1875 in Gotha mit dem ADAV fusionierte. Herwegh wurde ständiger Mitarbeiter des sozialdemokratischen Parteiorgans Der Volksstaat.

In Übereinstimmung mit der Position der deutschen Sozialdemokratie verurteilte er den preußischen Militarismus und die Aufrüstung des Deutschen Reiches ebenso wie den 1870 von Bismarck vom Zaun gebrochenen Deutsch-Französischen Krieg:

Kruppschen Stahl, Kruppschen Stahl

Und Soldaten ohne Zahl

Und Strategen ohnegleichen,

Die auf hunderttausend Leichen

Uns erbaut ein Ruhmesmal!

Mit Versen wie diesen knüpfte er an seine satirischen politischen Gedichte aus der Zeit nach 1859 an. Mit dem Gedicht Achtzehnter März erinnerte er im Jahre 1873 an die Niederlage der Arbeiter in der Märzrevolution 1848 (Proletarierherzen, Proletarierfäuste, Proletarierleichen), zeigt sich hinsichtlich der Zukunft aber nicht gänzlich hoffnungslos:

Achtzehnhundert siebzig und drei,

Reich der Reichen, da stehst du, juchhei!

Aber wir Armen, verkaufen und verraten,

Denken der Proletariertaten –

Noch sind nicht alle Märze vorbei,

Achtzehnhundert siebzig und drei.

Eine Amnestie hatte es ihm 1866 ermöglicht, nach Deutschland zurückzukehren. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er, zurückgezogen und in recht ärmlichen Verhältnissen lebend, in Lichtenthal bei Baden-Baden, wo er weitere politische Gedichte schrieb und viele Dramen Shakespeares übersetzte. Hier starb er auch, doch ließ ihn seine Frau in dem Schweizer Städtchen Liestal (Kanton Basel-Land) beisetzen, weil er sich gewünscht hatte, nicht in Deutschland, sondern in seinem „Heimatkanton, in freier republikanischer Erde“ begraben zu sein. In demselben Grab wurde 1904 auch Emma Herwegh bestattet. Die Grabinschrift nennt ihn:

Von den Mächtigen verfolgt,

Von den Knechten gehasst,

Von den Meisten verkannt,

Von den Seinen geliebt.