Der Bundschuhführer Joß Fritz für die abendliche Lektüre

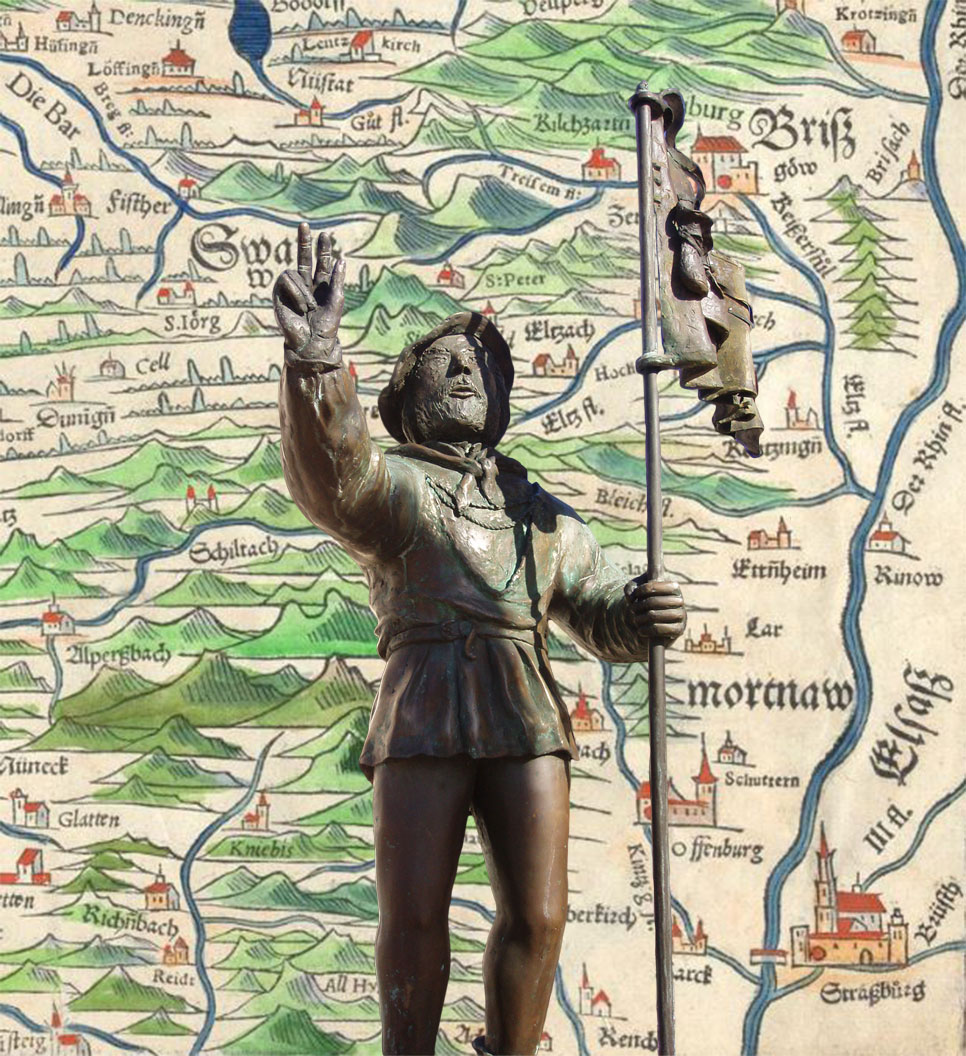

Statue von Joß Fritz am Joß-Fritz-Brunnen in Untergrombach vor der im 16. Jahrhundert entstandenen Schwarzwaldkarte Silva Nigra des Kartographen Sebastian Münster (1488–1552, BLB, Go 88 cart), Quelle: BLB.

Nina Haubus, 16.4.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/TGR5-V576

Anlässlich der Veranstaltung „Joß Fritz – Rebell, Agitator und Phantom vom Oberrhein“ im Rahmen des 500. Jahrestages des Deutschen Bauernkrieges erscheint im BLBlog eine Artikelserie zur literarisch-künstlerischen Bearbeitung der historischen Figur des Joß Fritz und der Bundschuh-Bewegung.

Heute kennt nahezu jeder Schüler Wilhelm Tell – den legendären Schweizer Freiheitskämpfer – als Hauptfigur in Friedrich Schillers Drama Wilhelm Tell. In seinem Werk verknüpft der Dichter die berühmte Gestalt mit historischen Ereignissen wie der Entstehung der Schweizer Eidgenossenschaft und dem Schweizer Bauernkrieg. Die Bauern, die sich damals erhoben, kämpften nicht nur gegen soziale Ungerechtigkeit. Ein zentrales Anliegen war auch die Wiederherstellung der sogenannten Reichsunmittelbarkeit. Das bedeutete, dass sie sich direkten Schutz und Einfluss durch den Kaiser erhofften – ohne die machtvolle Zwischeninstanz der Landesherren, die häufig ihre eigenen Interessen verfolgten.

Bereits über ein Jahrhundert zuvor trugen ähnliche Forderungen die Bundschuh-Bewegung: Auch sie wandte sich gegen soziale Unterdrückung und strebte nach mehr politischer Selbstbestimmung. Eine ihrer Forderungen war, nur dem Kaiser, dem Papst und Gott zu unterstehen – eben „wie es früher war“. Auch hier kristallisierte sich eine prominente Figur heraus: Joß Fritz. Und während es bei Wilhelm Tell nicht gesichert ist, ob es sich um eine reale Person oder eine Sage handelt, besteht an der Existenz des Bundschuhführers kein Zweifel.

Gemeinsam haben sie auf jeden Fall eine rege Rezeption. Thomas Adam hat in den vorangegangenen BLBlog-Beiträgen (Teil I, Teil II und Teil III) bereits einige literarische Werke vorgestellt, in denen Joß Fritz eine Rolle spielt. Hier sollen nun drei weitere Romane zum Bundschuhführer behandelt werden.

Unermüdlich gegen Unterdrückung und Ausbeutung

Über 60 Jahre auseinander und doch einander nicht unähnlich sind sich die Werke Der Bundschuh-Hauptmann von Norbert Jacques und Wir können von den Pfaffen nit genesen von Wilhelm Eichner. Beide Autoren bleiben den Quellen zum Bundschuhs relativ treu, Eichner mehr noch als Jacques. Dabei füllen sie die Lücken zwischen den historischen Überlieferungen plausibel auf. Weil es nur wenige überlieferte Quellen zu den Bundschuh-Aufständen von 1502 und 1517 gibt, bleiben viele Details über ihre Ziele und Strategien im Dunkeln. Historiker und Schriftsteller sind deshalb auf bruchstückhafte Informationen angewiesen – was Spielraum für unterschiedliche Deutungen lässt. Das gleiche gilt für das Innenleben des Joß Fritz. Es existiert keine überlieferte Schrift, die von ihm selbst verfasst wurde. Berichte über ihn, die eine Charakterisierung zulassen, stammen allesamt aus zweiter Hand. Gedanken und emotionale Prozesse des Bundschuhführers bleiben reine Spekulation. Sowohl Jacques als auch Eichner füllen diese Leerstellen nachvollziehbar und anschaulich auf, um so ein Bild von einem Mann zusammenzusetzen, der uns doch stets unergründlich bleiben wird.

Norbert Jacques (1880–1954) war ein luxemburgischer Schriftsteller und Journalist, der seine Texte in deutscher Sprache verfasste. Im Jahr 1904 verließ er kurz vor seiner Reifeprüfung seine Heimat und ging nach Deutschland. Für ihn wurde Deutschland zu seiner Wahlheimat, die er verherrlichte als das Land der Dichter und Denker und als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in technischer, ökonomischer und politisch-militärischer Hinsicht. Luxemburg dagegen kritisierte er – vielmals auch in seinen Werken – und sah in seiner Heimat nur „Spießertum, Kleingeisterei, Klerikalismus und mangelnde kulturelle Bedeutung.“ So unterstützte er das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg mit propagandistischen Kampfberichten, begrüßte im Zweiten Weltkrieg die Annexion Luxemburgs und verbreitete in seiner Heimat – wenn auch widerwillig – deutsche Propaganda. Dabei hatte er ein gespaltenes Verhältnis zu den Nationalsozialisten. Jacques verfasste eine Vielzahl von Texten, in denen er sich auch gegen Rassismus und Intoleranz positionierte. Durch die nationalsozialistische Presselenkung und die Auflagen der Reichsschrifttumskammer immer mehr unter Druck, verlegte er sich zunehmend auf historische und unproblematischere Stoffe – wie eben den Bundschuh. Seine jüdische Ehefrau Margerite Samuely emigrierte im Jahr 1939 in die USA, Jacques jedoch wollte seine Wahlheimat nicht verlassen. In Luxemburg wurde er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs des Landesverrats angeklagt und aus dem Großherzogtum verwiesen. Seitdem wird der Autor in seiner Heimat totgeschwiegen. Bekannt ist er vor allem für seine Mabuse-Kriminalromane, die mehrfach verfilmt wurden und auch heute noch neue Auflagen erhalten. Den Bundschuh-Hauptmann verfasste er im Jahr 1936. Nach dem Krieg erhielt das Werk auf dem westdeutschen Markt in den 1950er Jahren eine erneute Auflage.

Porträt Norbert Jacques von Waldemar Flaig, 1927, Quelle: Wikipedia

Wilhelm Eichner (1916–2009) studierte Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte und ging ab 1946 einer Tätigkeit im höheren Schuldienst an einem Gymnasium nach, zuletzt als Leiter der Oberstufe bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1979. Er veröffentlichte Erzählungen und Essays in diversen Zeitungen und Zeitschriften. Sein Kriegstagebuch Jenseits der Steppe erlangte drei Auflagen. Sein Bundschuh-Roman Wir können von den Pfaffen nit genesen erschien im Jahr 1999.

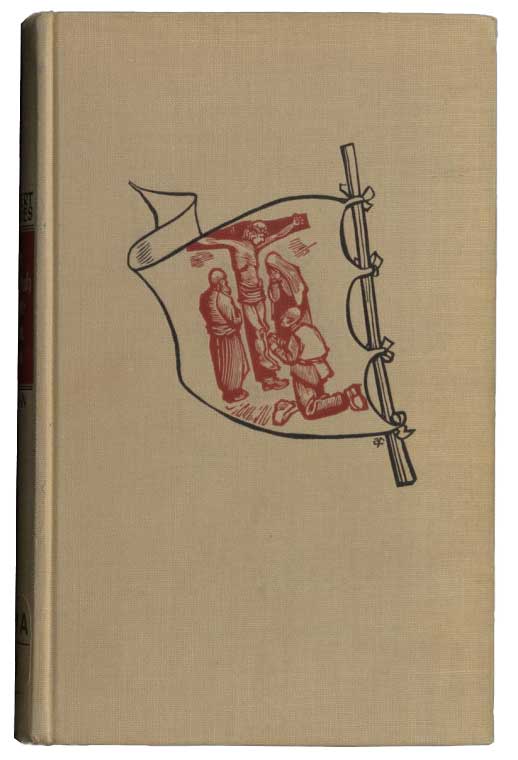

Vorderdeckel von Der Bundschuh-Haputmann Joß von Norbert Jacques, 1936 erschienen im Ullstein-Verlag, Quelle: BLB

Jacques‘ Der Bundschuh-Hauptmann enthält zu Beginn eine Binnengeschichte von unsäglicher Ungerechtigkeit, womit die Stimmung des Werkes eingeleitet wird. Es handelt sich um den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung sowie die (Wieder-)Herstellung der Gerechtigkeit. Auch in Eichners Wir können von den Pfaffen nit genesen stehen Unterdrückung der unteren Schichten durch die Obrigkeit sowie der Kampf um Gerechtigkeit im Vordergrund. In beiden Werken ist es ein Kampf, der die göttliche Ordnung herstellen soll, was in den Romanen in vielen theologischen Gesprächen zwischen Joß Fritz und seinen Zeitgenossen ausgeführt wird. Bei Jacques ist die Ordnung Gottes geschaffen, wenn kein Mensch über dem anderen steht – Joß Fritz handelt also nach der christlichen Nächstenliebe, wenn er den Bauern und Armen hilft. Auch bei Eichner findet sich diese Begründung für den Kampf von Joß Fritz: dort unterhält sich dieser beispielsweise mit einem Einsiedler über die Verantwortung des Menschen für die Herstellung der göttlichen Ordnung – diese könne nämlich nur durch den Menschen, nicht durch Gott alleine verwirklicht werden.

Somit wird Joß Fritz in beiden Werken als ein Mann dargestellt, der von seinem christlichen Glauben getrieben wird. Sein Kampf gegen Ungerechtigkeit wird zu einem Feuer in ihm, dass nie zu erlöschen scheint:

Doch Joß Fritz wurde verraten – und das sogar drei Mal. Bei Eichner wird jeder Verrat ausführlich geschildert, da bei ihm die Erzählung mit dem ersten versuchten Bundschuh-Aufstand im Jahr 1502 in Untergrombach beginnt und bis zum Beginn der Bauernkriege 1524/25 verläuft. Jacques dagegen steigt erst im Jahr 1510 in die Handlung ein und erzählt somit nur von den zwei letzten Aufstandsversuchen, die Joß Fritz anführte: 1513 in Lehen bei Freiburg und 1517 im gesamten Oberrheingebiet. Durch all diese Rückschläge hindurch bewahrt sich der Bundschuhführer sein Ziel und arbeitet unermüdlich darauf hin. In Eichners Erzählung wird das Geschehen zudem stets in den zeitgenössischen Kontext eingebettet, indem Personen wie Doktor Faust auftreten oder Gespräche über Martin Luther geführt werden.

Letztendlich lässt sich festhalten, dass beide Romane großen Wert auf Historizität legen. Dabei sind sie keine wissenschaftlich-historische Abhandlung – immerhin gibt es auch Abweichungen. Es sind unterhaltsame Romane für historisch Interessierte, die ein glaubhaftes Bild der sozialen Unruhen des 16. Jahrhunderts darstellen.

Ein Doppelleben für Joß Fritz

In der Gegenwart ist Joß Fritz nicht mehr so zahlreich in der Literatur vertreten wie noch im 20. Jahrhundert. In den Jahren 2010 und 2011 taucht der Bundschuhführer allerdings in zwei historischen Romanen der saarländischen Autorin Deana Zinßmeister auf: Die Gabe der Jungfrau und Der Schwur der Sünderin. Zinßmeister hat bisher insgesamt bereits zehn Historische Romane veröffentlicht. Dabei vermischt sie die historischen Fakten stark mit fiktionalen Elementen. Anders als bei Jacques und Eichner werden hier nicht die Lücken zwischen den Überlieferungen gefüllt, vielmehr füllt hier die Überlieferung eine fiktive Erzählung. Die Handlungen beider Romane spielen während der Bauernkriege, enthüllen über zahlreiche Rückblenden jedoch auch das Leben des Joß Fritz.

Coverbild von Die Gabe der Jungfrau von Deana Zinßmeister, 2010 erschienen im Goldmann-Verlag, @ Penguin Random House.

Die Haupthandlung des ersten Romans Die Gabe der Jungfrau folgt der Protagonistin Anna Maria Hofmeister, die mit ihrer Familie in Mehlbach lebt. Zwei ihrer Brüder wurden von ihrem Vater Daniel Hofmeister zum Kampf in die Bauernkriege geschickt. Doch Anna Maria träumt von ihren Brüdern und sieht sie in Gefahr. Daraufhin macht sie sich auf die Suche nach ihnen. Schnell erfahren die Leser, dass es sich bei dem Vater um Joß Fritz handelt, der ein Doppelleben in der Nähe der Kurpfalz führt. Dabei wird der Bundschuhführer jedoch weniger sympathisch gezeichnet, als bei Jacques und Eichner. Hier ist er ein strenger Patriachart, dessen Familie zu zittern beginnt, wenn ihm etwas missfällt. Die Rückblenden zu seinem Leben nehmen einen großen Teil der Geschichte ein und werden immer wieder mit der Handlung Anna Marias verwoben, die auf ihrem Weg auf ehemalige Verbündete ihres Vaters trifft, die ihr hilfreich beiseite stehen.

Im zweiten Roman, Der Schwur der Sünderin, ist Anna Maria wieder zurück in Mehlbach mit einem dem Dorf unbekannten Mann an ihrer Seite, den sie liebt. Die Dorfbewohner sind diesem Fremden gegenüber misstrauisch. Nachdem sie ihn im Wald zusammen mit Wölfen gesehen haben, werfen sie ihm vor, selbst ein Wolf zu sein und wollen gegen ihn vorgehen. Nun ist es an Anna Maria, ihn vor einem grausamen Schicksal zu retten. Auch in dieser Erzählung spielt Joß Fritz eine Rolle, der allerdings nicht länger als Daniel Hofmeister bei seiner Familie lebt, sondern als Bundschuhführer erneut die Massen zu einem Aufstand mobilisieren will.

Dass zu der historischen Person Joß Fritz in beiden Werken einiges hinzugedichtet wurde, ist klar ersichtlich und wird in beiden Titeln von Zinßmeister im Nachwort erläutert. Darin stellt sie jeweils klar, welche Aspekte in ihrer Erzählung Fakt sind und welche der schriftstellerischen Fantasie entspringen. Insgesamt liefert Zinßmeister gut lesbare und unterhaltsame Geschichten, die sich auf historisch überlieferte Quellen stützen und Einblick in die Bundschuh-Bewegung bieten.

Bei allen drei vorgestellten Werken besteht nicht der Anspruch, ein originalgetreues Bild von Joß Fritz darzustellen – das wäre auch überhaupt nicht möglich. Wo sich Jacques und vor allem Eichner allerdings zuvorderst an den historischen Fakten orientieren und uns damit eine gute Vorstellung von Joß Fritz und seiner Zeit ermöglichen, will Zinßmeister in erster Linie mit einem historischen Stoff unterhalten – was ihr auch gut gelingt.

Literatur

- Thomas Adam, Neues von Joß Fritz? Begriffsbestimmungen an einem Rebellen: Der Untergrombacher Bundschuhführer zwischen Mythos, Politik und Geschichtswissenschaft, in: Badische Heimat. Zeitschrift für Landes- und Volkskunde, Natur-, Umwelt- und Denkmalschutz 82.3 (2002), S. 477-495.

- Thomas Adam, Joß Fritz – das verborgende Feuer der Revolution. Bundschuhbewegung und Bauernkrieg am Oberrhein im frühen 16. Jahrhundert. Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur, 2013.

- Wilhelm Eichner, Wir können von den Pfaffen nit genesen. Roman der Bauernkriege. München: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 1999.

- Josef Hoben, Nobert Jacques (1880-1954). Der Erfinder des „Dr. Mabuse“. Uhldingen: de scriptum, 1994.

- Norbert Jacques, Der Bundschuh-Hauptmann Joß. Berlin: Ullstein, 1936. – zum Volltext

- Deana Zinßmeister, Die Gabe der Jungfrau. Augsburg: Wilhelm Goldmann, 2010.