Das Gutscheblättle – Friedrich Gutsch und die Karlsruher Nachrichten

Friedrich Gutsch um 1885, Stadtarchiv Karlsruhe 8/PBS III 522.

Michael Fischer, 21.2.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/rt05-5521

Anm.: Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um die vollständig überarbeitete und erweiterte Fassung des im BLBlog am 24. September 2022 erschienenen Artikels: Der „Gutsch-Fritzle“ und die Karlsruher Nachrichten. Eine Kurzfassung dieses Artikels wurde am 20. Dezember 2024 im Blick in die Geschichte (Nr. 145) veröffentlicht.

Friedrich Gutsch war ein Karlsruher Druckereibesitzer, Mundartdichter und vor allem Verleger der berühmten Karlsruher Nachrichten. Zu seinem 150. Geburtstag wurde er von Ludwig Vögely in eine Reihe mit anderen „Klassikern“ der badischen Mundart, mit Ludwig Eichrodt, Fritz Römhild und Friedrich Mayer, gestellt. Angeblich soll der Name Friedrich Gutsch noch 1988 in Karlsruhe so populär gewesen sein, dass er „älteren Leuten“ in der Stadt noch ein Begriff gewesen sei, gleichwohl Gutsch zum damaligen Zeitpunkt bereits seit knapp 100 Jahren verstorben war. Unzweifelhaft ist indessen, dass Friedrich Gutsch auch heute noch als ein „genauer Kenner der Karlsruher Atmosphäre“ einen eindrucksvollen Einblick in das Karlsruher „Volksleben“ im wilhelminischen Zeitalter geben kann.

Gutsch wurde am 30. November 1838 als jüngster Sohn des Buchdruckers Friedrich Gutsch senior in Karlsruhe geboren – er hatte also bereits eine familiäre Disposition zum Verlagsgewerbe. Er wuchs in der noch jungen Residenzstadt in einer Zeit der politischen Umbrüche auf – die Revolution von 1848/49 erfasste den liberalen Südwesten besonders intensiv. Zwar hatte die Idee einer gesamtdeutschen konstitutionellen Monarchie bzw. Republik vorerst eine Niederlage erlitten, es wurde jedoch im Rahmen der – nie umgesetzten – Paulskirchenverfassung unter anderem erstmals die Pressefreiheit in einem deutschen Verfassungsdokument fest verankert.

Nach dem nicht abgeschlossenen Besuch einer höheren Schule nahm Gutsch eine Schreinerlehre auf, musste diese jedoch wenig später aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Anschließend wurde er in der väterlichen Druckerei als Buchdrucker ausgebildet und hospitierte sodann im Verlag seines Onkels, dem Verleger C. R. Gutsch aus Lörrach. Wieder zurück in Karlsruhe, stieg Gutsch in den 1860er Jahren zusammen mit seinem Bruder in den väterlichen Verlag ein und war als Buchdrucker tätig.

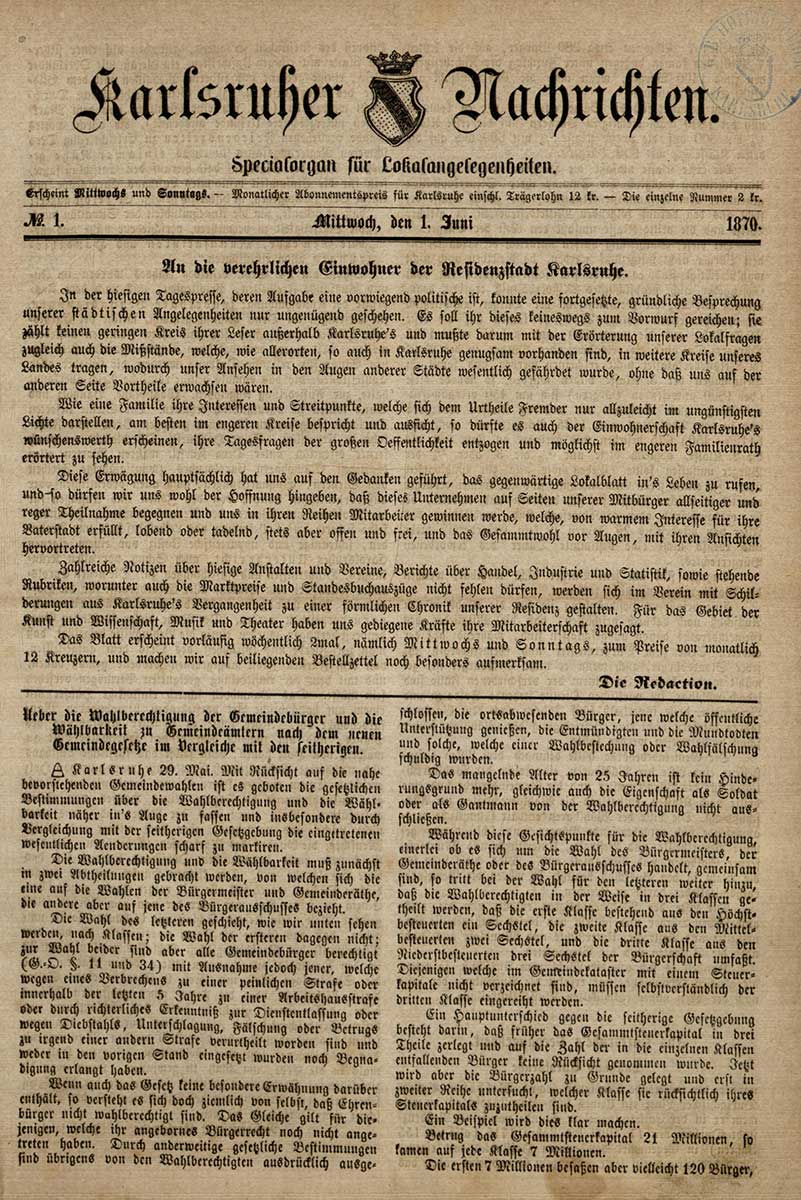

Auch die Frage der deutschen Einigung war wieder aktuell: Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864, dem Krieg zwischen Preußen und Österreich-Ungarn, folgte 1870/71 die Gründung des Deutschen Kaiserreichs unter preußischer Führung. 1870 war auch das Jahr, in dem Friedrich Gutsch die Karlsruher Nachrichten gründete, das „Specialorgan für Lokalangelegenheiten“, wie es im Untertitel hieß. Die Zeitung war eine damals völlig neuartige und einzigartige Mischung aus Kommentaren zur Lokalpolitik, boulevardesken Nachrichten, einem Anzeigenteil sowie Berichten über das Karlsruher Alltagsleben in badischer Mundart. Die Zeitung erschien zunächst zweimal, ab August 1870 dann dreimal in der Woche, bei einer Auflage von ca. 5.000 Exemplaren. Gutsch war zugleich Verleger, Herausgeber, Chefredakteur und eifrigster Autor der neugegründeten Zeitung. Wie ihr Name schon sagte, beschränkte das Blatt sich vor allem auf die Karlsruher Lokalpolitik – ganz anders als die konkurrierenden Zeitungen, die allen weltanschaulichen Richtungen bzw. Parteien nahestanden. 1870 waren das in Karlsruhe unter anderem die Karlsruher Zeitung, das Karlsruher Tagblatt (liberal, später der DVP und der DNVP nahestehend), der Badische Beobachter (Zentrum) und die Badische Landes-Zeitung (nationalliberal). In ihrer ersten Ausgabe schrieb die Redaktion, also Gutsch, die „heutige Tagespresse“ widme sich den „städtischen Angelegenheiten“ nur „ungenügend“ und begründete dies mit der überregionalen Verbreitung der anderen Zeitungen. Dabei verglich er die Karlsruher Bevölkerung mit einer „Familie“ die ihren Streit auch am liebsten intern austrage und nicht in der Öffentlichkeit, weshalb die Gründung eines neuen „Lokalblatts“ dringend nötig sei. Gutsch beschränkte sich so sehr auf lokale Ereignisse, dass in den Karlsruher Nachrichten über so manches große reichsweite Ereignis gar nicht berichtet wurde. Mit der Zeit konnte Gutsch über seine Zeitung sogar Einfluss auf die Karlsruher Stadtpolitik nehmen.

Erste Ausgabe der Karlsruher Nachrichten vom 1. Juni 1870, Quelle: BLB

1874 wurde im Reichspressegesetz die Pressefreiheit gesetzlich festgeschrieben, was in den Folgejahren auch in Karlsruhe zur Gründung weiterer Zeitungen führte. Dass zu dieser Zeit so viele Zeitungen entstanden, hatte aber weitere Ursachen: Durch die technischen Neuerungen – 1812 wurde die Schnellpresse erfunden, 1845 die Rotationsmaschine und 1886 die Linotype-Setzmaschine – konnten Zeitungen schnell und immer günstiger produziert werden. Zudem wurde das staatliche Anzeigenmonopol aufgehoben, wodurch für das Zeitungswesen eine weitere Einnahmequelle entstand – der Anzeigenverkauf. Dadurch konnte eine Zeitung zu immer günstigeren Preisen vertrieben werden. In der gleichen Zeit stieg die Alphabetisierungsrate rasant an: Konnten 1750 erst knapp 10% der Bevölkerung lesen und schreiben, waren es 1871 schon ca. 88%, dadurch vergrößerte sich der Leserkreis der Zeitungsleser enorm. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland ca. 3.500 Zeitungen.

Die Karlsruher Nachrichten überzeugten ihre Leserschaft durch eine Redaktion, die den Finger am Puls der Zeit hatte und in der Karlsruher Stadtgesellschaft gut verankert war – allen voran Gutsch selbst. Die größte Popularität erlangte die Zeitung durch die mundartliche Kommentierung der unterschiedlichsten Karlsruher Alltagsbegebenheiten – oft in lyrischer Form, am bekanntesten sicherlich in der Figur des „Partikulier C. Biermaier und seiner Ehehälfte Caroline geb. Landgräbler“. Auch schrieb Gutsch Leserbriefe an sich selbst – selbstverständlich ebenfalls in badischer Mundart. Gutsch war als „trinkfester, zu jeder Tag- und Nachtzeit zu Scherz und Schabernack gleich bereiter Kamerad [bekannt], als ein genauer Kenner und unvergleichlicher Nachahmer der mancherlei Stimmen des Marktes und der Straße, der […] auch den galligsten Zuhörer zu lebensgefährlichem Gelächter hinzureißen verstand“. Man kann wohl zu Recht mit Kurt Vögely sagen, dass Gutsch den Menschen nicht (nur) ‚aufs Maul‘ schaute, sondern auch „ins Herz“. Deshalb nannten sie ihn liebevoll „Gutschefritzle“ und die Karlsruher Nachrichten hießen im Volksmund schlicht das „Gutscheblättle“. Inhaltlich war die Berichterstattung von städtischen Angelegenheiten wie Baufragen oder Verkehrspolitik geprägt.

Auf welch einzigartige Weise sich in den Karlsruher Nachrichten Inhalte aus dem Karlsruher Alltag mit lokaler – und in diesem Falle ausnahmsweise: großer – Politik verbanden, mag die Berichterstattung über den Beginn des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 illustrieren: In der ersten Ausgabe nach der französischen Kriegserklärung (gegen Preußen) am 19. Juli 1870 verkündeten die Karlsruher Nachrichten ebenso wie die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung „von der Alles beherrschenden Zeitströmung mit ergriffen worden“ zu sein und zukünftig „neben den friedlichen Angelegenheiten unserer Residenzstadt auch die wichtigsten politischen Ereignisse zur Kenntnis seiner geneigten Leser“ zu bringen. Der Leitartikler – wohl Friedrich Gutsch – derselben Ausgabe schrieb davon, dass diese französische „Selbstüberschätzung“ die „Einigkeit Deutschlands gebracht“ habe. Dabei nahm er beinahe den berüchtigten Ausspruch Wilhelms II. vorweg, der zu Beginn des Ersten Weltkrieges keine „Parteien mehr“, sondern „nur noch Deutsche“ zu kennen glaubte: „Es gibt jetzt kein Preußen, Baiern, Baden, Württemberg u.s.w. mehr, es gibt nur ein Deutschland; es gibt auch keine Parteiblätter mehr, es gibt nur ein einziges, großes, deutsches Blatt der Geschichte […].“ Wenngleich auch Gutsch und die Karlsruher Nachrichten begeistert über den bevorstehenden Krieg gewesen waren, war diese Begeisterung – im Gegensatz zu manchen „Parteiblättern“ – zumindest ironisch gebrochen: so war der Leitartikel zum Kriegsausbruch selbstironisch mit „Das ‚Blättchen‘ wendet sich“ überschrieben und wurde in der gleichen Ausgabe unter „Vermischtes“ durch eine angebliche (also erfundene) Alltagsbegebenheit ergänzt: Dort war von „[k]indlichem Patriotismus“ zu lesen, der sich ereignet habe, als eine Mutter beim Zubettbringen des Sohnes mit diesem für die Erhaltung des Friedens beten wollte, der Sohn jedoch keck erwiderte: „Aber nicht wahr Mutter, zuerst müssen noch die Franzosen geklopft werden!“

Gemäß seinen Bündnisverpflichtungen und im Einklang mit der öffentlichen Meinung trat das Großherzogtum Baden auf Seiten Preußens in den Krieg gegen Frankreich ein. Mit feierlichen Worten wurden in einer der nächsten Ausgaben die ausrückenden Karlsruher Truppenteile der badischen Armee verabschiedet: „Deutschlands Söhne! Gleichwie der Morgenröthe Glanz zerstreut die grauen Nebel der Vergangenheit, so ist uns aufgegangen der herrliche Tag, der Tag der Verheißung eines freien, einigen Vaterlandes, der Tag an dem ihr berufen seid, in den Kampf zu ziehen […] Lüge und Vermessenheit.“

Die erste Schlacht im Deutsch-Französischen Krieg wurde am 4. August 1870 im nicht weit von Karlsruhe entfernten elsässischen Weißenburg geschlagen. Das Artilleriefeuer war bis nach Karlsruhe zu hören. Erstmals kämpfte dort – unter der Führung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen – ein gesamtdeutsches Heer und errang zugleich einen „glänzenden Sieg“: das französische Heer „vermochte dem gewaltigen Andrange des erwachten Deutschlands nicht zu widerstehen“, schrieben die Karlsruher Nachrichten in ihrer Ausgabe vom 10. August 1870. Die deutschen Truppen rückten immer weiter nach Frankreich vor und führten mit dem Sieg in der Schlacht von Sedan am 1./2. September 1870 eine Vorentscheidung des Krieges herbei. Hierbei konnten die deutschen Truppen sogar Kaiser Napoleon III. gefangen nehmen. Die Karlsruher Nachrichten kommentierten: „Frankreich ist besiegt, der Kaiser gefangen, das Heer vernichtet. […] Der alte Gott lebt noch! Er hat geholfen und ihm verdanken wir den Sieg, ihm und der Tapferkeit unserer deutschen Kämpfer, die unter seinem Segen in den heiligen Krieg zogen. […] Dank Preußens Heldenkönig, der frevelhaften Übermuth stolz von sich wies! Dank unserem Heer und seinen Führern! Dank ihm, dem edlen Geist, der das Gute beschützt und die Gemeinheit straft! Heil unserem Deutschland, Heil!“ Zwar dauerten die Kämpfe (in Frankreich war die Republik ausgerufen worden) noch bis Anfang 1871 an – erst Ende Januar 1871 ergab sich die Stadt Paris. Formal wurde der Krieg erst mit dem Frieden zu Frankfurt am 10. Mai 1871 beendet. Dem lokalen Charakter der Karlsruher Nachrichten vollkommend entsprechen, war der Redaktion die Gründung des Deutschen Reichs kaum mehr als eine beiläufige Kurznotiz wert – und auch diese hatte noch streng lokalen Bezug. Dennoch stehen die hier ausgewählten kurzen Auszüge aus dem Jahrgang 1870 der Karlsruher Nachrichten beispielhaft für den damals allgegenwärtigen Patriotismus und Nationalismus, illustrieren eindrücklich die Empörung über die französische Kriegserklärung sowie die Freude über die langersehnte nationale Einigung Deutschlands – dies jedoch alles aus der Karlsruher Lokalperspektive.

Aber der Schwerpunkt der Karlsruher Nachrichten war in den Folgejahren die Kommentierung spezifisch lokaler Ereignisse, wie die Eröffnung des Vierordtbades im April 1873. Das erste Karlsruher Schwimmbad, ermöglicht durch die Spende des namensgebenden Heinrich Vierordt, war zwar konzeptionell auf die Bedarfe des bürgerlichen Publikums („diejenige Klasse der Bevölkerung, die das Bedürfnis zum Baden am meisten fühlt“), sollte aber durch ein Volksbad und öffentliche Wascheinrichtungen für die ärmeren Teile der Bevölkerung ergänzt werden. Die Redaktion besichtigte den Neubau, der einen „überaus günstige[n] Eindruck“ hinterließ und den zuvor in den Karlsruher Nachrichten kritisierten „zu hohen Ansatz der Badepreise“ vergessen lasse. Am ersten Tag, an dem das Vierordtbad zur „Benützung“ freigegeben war, konnten die Redaktion „57 [genommene] Bäder“ zählen.

In ganz typischer Weise berichteten die Karlsruher Nachtrichten (beinahe im Stil des Boulevards) 1886 vom Tod des deutschlandweit bekannten und vielgelesenen Karlsruher Dichters Joseph Victor von Scheffel: Beginnend mit der Berichterstattung aus dem „Studierzimmer“ Scheffels in dessen Vaterhaus in der Stephanienstraße, in dem der Verstorbene aufgebahrt wurde, ganz als sei der Leser ‚live‘ dabei, über den Besuch von Großherzog Friedrich I., der den Angehörigen „[h]öchstpersönlich seine Ant[h]eilnahme“ aussprach. Danach formierte sich ein „Leichenzug, wie er nur selten in […Karlsruhe] zu sehen“ gewesen war von der Stephanienstraße zum Hauptfriedhof. Am Trauermarsch und der Beerdigung nahm das gesamte who is who der badischen Residenzstadt teil. In der gleichen Ausgabe wurde durch die Redaktion zur Aufstellung eines Scheffel-Denkmals aufgerufen, das ein „ehern Bild auf hohem Granitsockel“ werden sollte. In den darauffolgenden Monaten und Jahren wurde ein Künstlerwettbewerb ins Leben gerufen, dessen zwei beste Entwürfe für ein Scheffel-Denkmal zu einem erbitterten innerstädtischen Streit führten. Gegenstand desselben waren vor allem die Form (Büste oder Standbild) und der Ort (Spitalplatz, heute: Lidellplatz in der südöstlichen Innenstadt, oder Kunstschulplatz, heute; Scheffelplatz in der westlichen Innenstadt) des Denkmals. Durchsetzen konnten sich die Büste im Entwurf von Hermann Volz sowie als Standort der heutige Scheffelplatz, wo das Denkmal auch heute noch zu finden ist, umgeben von Nadelbäumen, wie es dem Dichter der ‚Waldeinsamkeit‘ gut zu Gesicht steht.

Scheffel-Denkmal am Scheffelplatz in Karlsruhe um 1900, Quelle: Wikipedia

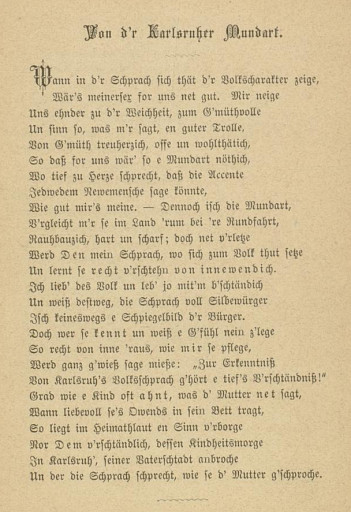

Am stärksten in Erinnerung blieb Gutsch jedoch für die vielen von ihm in badischer Mundart verfassten Gedichte, von den die meisten in den Karlsruher Nachrichten erstveröffentlicht wurden. Gutsch gab sie zudem in zwei Bänden (1876 und 1889) unter dem paradigmatischen Titel Aus Karlsruhe’s Volksleben heraus. Darin finden sich „teils wehmütige, teils ergötzliche Bilder aus der Zeit, als Karlsruhe noch keine Großstadt war“. Der „Witz“ in Gutschs Lyrik kann mit gutem Recht als „hausbacken bieder“ bezeichnet werden, „Klang und Rhthmyus“ hingegen waren „echt“ und die „Zeichnungen aus dem bürgerlichen Leben durchaus zutreffend“. Mit seiner Dichtung fing Gutsch die Stimmungen, die Atmosphäre und den Alltag der Karlsruher Bevölkerung im späten 19 Jahrhindert auf erstaunlich intime Weise ein und setzte damit der Karlsruher Mundart ein Denkmal – dies auch in Form eines eigenen Gedichts über dieselbe:

Gedicht Von d’r Karlsruher Mundart, in: Aus Karlsruhe's Volksleben. Gedichte von Friedrich (1876), Quelle: BLB

Im Vorwort zum ersten Band gab Gutsch dem Leser noch Anleitung, wie das von ihm in lyrischer Form niedergeschriebene Mundart-Badisch ausgesprochen werden sollte, „um dem speziellen Karlsruher Volksdialekte möglichst Rechnung zu tragen“. Wobei Gutschs Karlsruherisch bereits im Eigentlichen gar nicht mehr die „alte Karlsruher Volkssprachweise“ darstellte, da diese sich zu Gutschs Zeiten bereits nur noch auf sehr engem Gebiet (in Karlsruhe) erhalten hatte und den verschiedenen Einflüssen der stetig zuziehenden (norddeutschen) Neu-Karlsruher gewichen war. Gutsch hat in seinen Werken eine Mischform aus alemannisch-schwäbischen und fränkisch-pfälzischen Elementen überliefert.

1894 musste sich der umtriebige Gutsch allerdings aus gesundheitlichen Gründen von der Arbeit in der Chefredaktion der Karlsruher Nachrichten zurückziehen, was gleichzeitig das Ende der Zeitung bedeutete. Die Karlsruher Nachrichten gingen im Juni 1894 wegen „andauernder Kränklichkeit ihres Begründers und Redakteurs Friedrich Gutsch sen. ein.“ Allerdings war auch die Leserschaft in Karlsruhe seit den späten 1880er Jahren immer mehr an internationaler Berichterstattung interessiert, einem Bedürfnis, dem ein reines Lokalblatt nicht nachkommen konnte. Friedrich Gutsch starb am 24. September 1897 mit nur 59 Jahren nach schwerem Leiden in Karlsruhe. Gutsch hatte sich zeitlebens „für die vielfältigen Interessen seiner Vaterstadt stets rastlos und wirksam“ eingesetzt, weshalb bereits im gleichen Jahr eine Straße ihm zu Ehren benannt wurde.

Verwendete Literatur:

- Ludwig Vögely: Der Gutsche-Fritzle. Zum 150. Geburtstag des Karlsruher Mundartdichters, in: Badische Heimat 4 (1988), 4., S. 557–563.

- Friedrich Gutsch, in: Bentmann, Friedrich: Karlsruhe im Blickfeld der Literatur, Karlsruhe 1969, S. 23–27.

- Denkmäler, Brunnen und Freiplastiken in Karlsruhe 1715–1945, hrsg. v. Stadt Karlsruhe, Stadtarchiv, Karlsruhe 1987

- Oeftering, Wilhelm Engelbert: Geschichte der Literatur in Baden, Band 3: Bis zur Gegenwart, Karlsruhe 1939.