Joß Fritz und die politischen Weltanschauungen des 19. und 20. Jahrhunderts

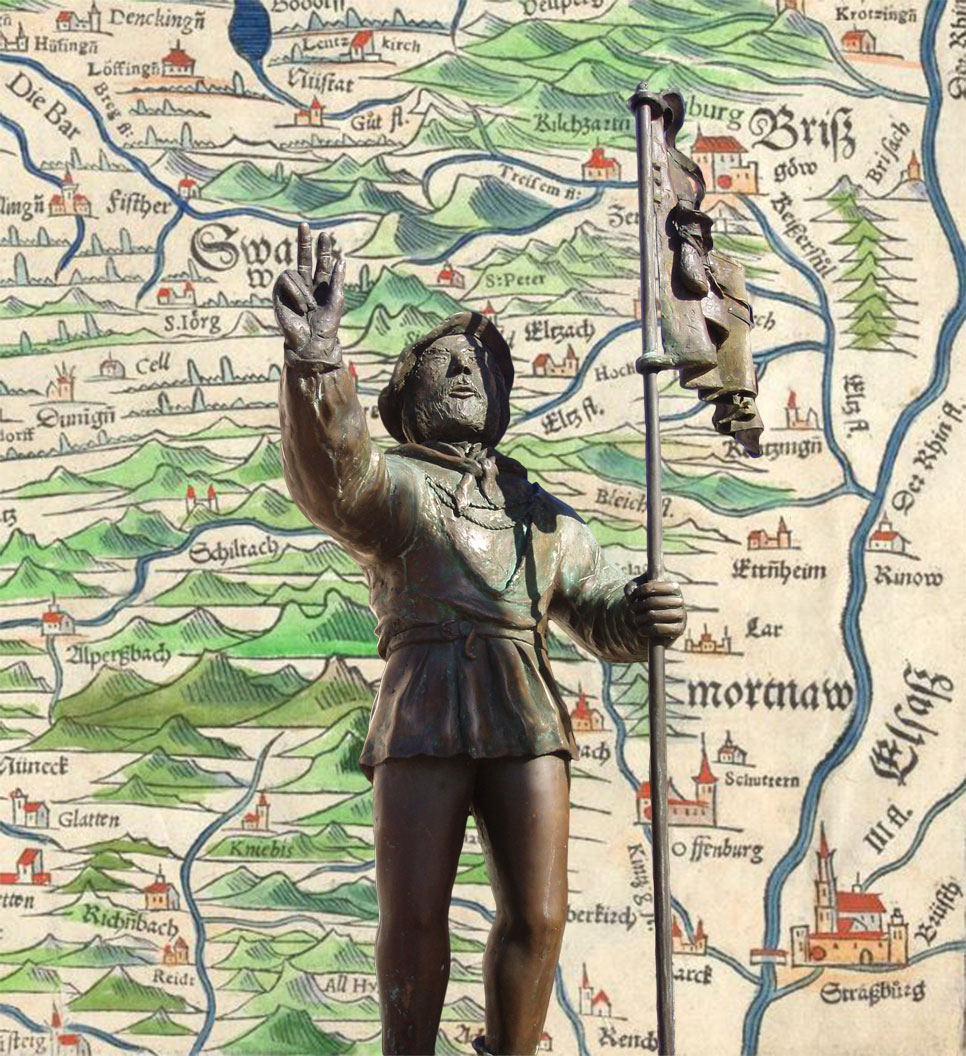

Statue von Joß Fritz am Joß-Fritz-Brunnen in Untergrombach vor der im 16. Jahrhundert entstandenen Schwarzwaldkarte Silva Nigra des Kartographen Sebastian Münster (1488–1552, BLB, Go 88 cart), Quelle: BLB.

Michael Fischer, 25.4.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/86VK-M184

Anlässlich der Veranstaltung „Joß Fritz – Rebell, Agitator und Phantom vom Oberrhein“ im Rahmen des 500. Jahrestages des Deutschen Bauernkrieges erscheint im BLBlog eine Artikelserie zur literarisch-künstlerischen Bearbeitung der historischen Figur des Joß Fritz und der Bundschuh-Bewegung.

Die vorhergegangenen BLBlog-Beiträge zum Bundschuh handelten von der literarischen Rezeption. Hier soll nun schlaglichtartig die Rezeption des Bundschuhs und seines Anführers Joß Fritz durch die verschiedenen politischen Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts gewürdigt werden.

Frühe Rezeption von links: Friedrich Engels und der Bauernkrieg

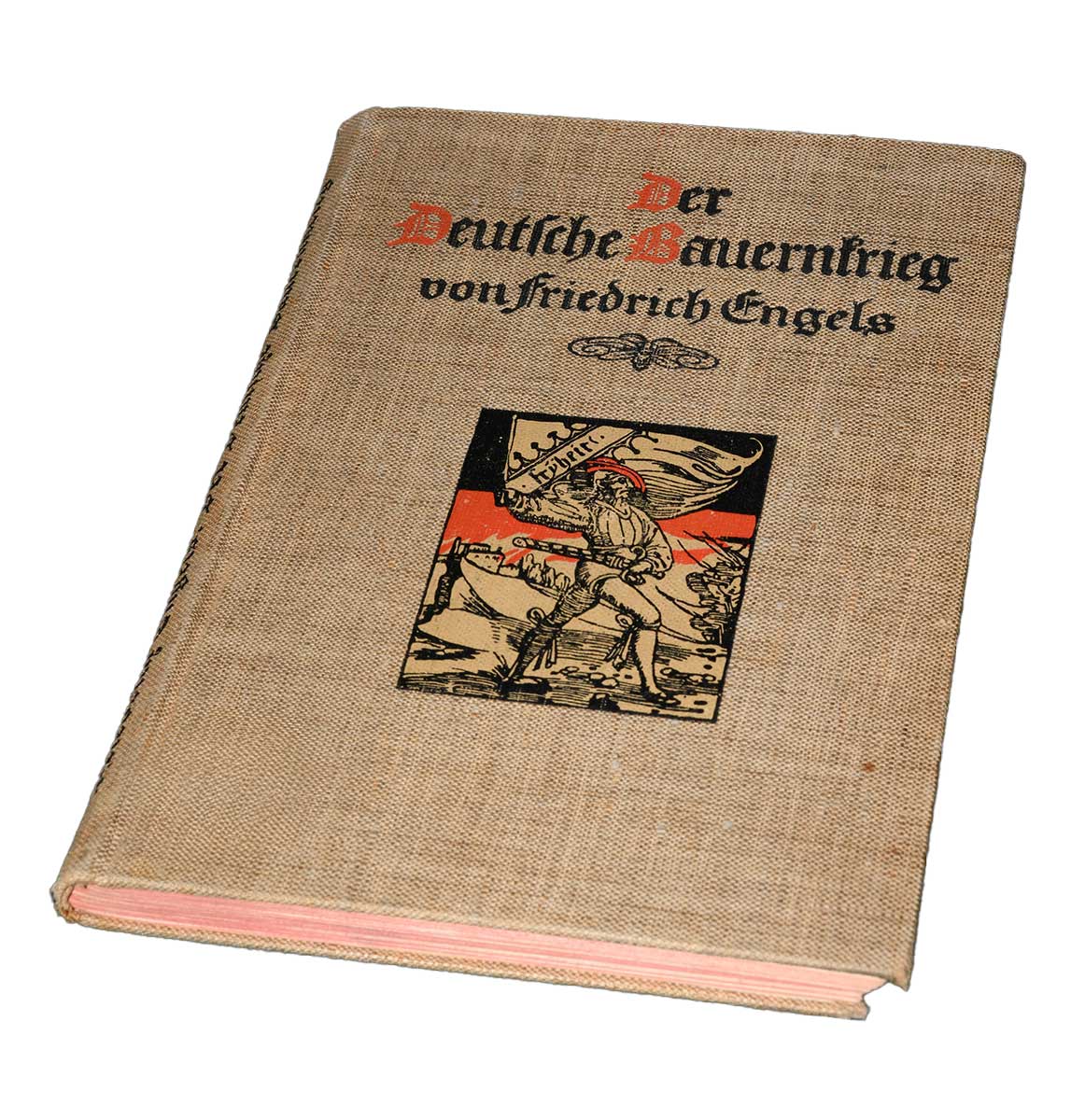

Vor 1789 (und in Deutschland bis Mitte des 19. Jahrhunderts) wurden der Bundschuh beziehungsweise die Bauernkriege insgesamt in der Regel als abschreckendes Beispiel für die Folgen eines schwachen Staates gesehen. Erst langsam öffnete man sich im Kontext der Revolutionsbewegung von 1848/49 einer positiveren Sichtweise – zum Beispiel in Alexandre Weills Der Bauernkrieg (1847) oder Wilhelm Zimmermanns Geschichte des großen Bauernkrieges (1856). Dem linken Flügel der Revolutionäre war der Bauernkrieg dann bereits direktes Vorbild: namentlich Friedrich Engels glorifizierte die Bauernkriege in seinem 1870 erschienenen Werk Der deutsche Bauernkrieg.

Darin erhalten auch die Bundschuh-Bewegung und Joß Fritz ihren Platz: für Engels war Joß Fritz ein „in jeder Beziehung hervorragender Charakter“ und ein vorbildlicher Organisator der revolutionären Tätigkeiten des Bundschuhs, ein „Muster-Conspirateur[s]“. Auch betonte Engels den klassenübergreifenden Charakter des Bundschuhs, in dem durch Joß Fritz neben Bauern auch Adelige und Geistliche und vor allem bürgerliche Schichten aus den Städten organisiert wurden. Dies legte den Grundstein für die spätere Interpretation des Bauernkriegs (und des Bundschuhs) als „frühbürgerliche Revolutionen“ durch die marxistische Geschichtswissenschaft der DDR. Darin wurden Bauernkrieg und Bundschuh als erste „bürgerliche“ Revolutionsversuche gegen den mittelalterlichen Ständestaat interpretiert.

Der deutsche Bauernkrieg von Friedrich Engels – hier in einem Nachdruck von 1908. Quelle: BLB.

Der Bundschuh und der Antisemitismus

In einem gänzlich anderen politischen Kontext wurde die historische Bundschuh-Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts rezipiert, nämlich im Umfeld der sich ab den späten 1880er Jahren im Deutschen Kaiserreich formierenden so genannten Antisemitenparteien. Unter diesem Begriff wurde und wird eine Vielzahl von kleineren Parteien, Gruppen und Fraktionen zusammengefasst, die allesamt eint, dass sie einen rassisch-völkischen, „modernen“ Antisemitismus zum zentralen Element ihrer jeweiligen Weltanschauung erhoben hatten. Seit den Reichstagswahlen von 1890 konnten immer einige Vertreter der Antisemitenparteien ein Mandat für den Reichstag erringen.

Eine besonders schillernde Figur dieses Milieus war der Radauantisemit Hermann Ahlwardt (1846–1914), dessen politisches und publizistisches Wirken von einer ganzen Reihe von Skandalen durchzogen war. Der wegen Untreue aus dem Schuldienst entlassene Ahlwardt konnte in den etablierten konservativen Parteien nicht reüssieren und wandte sich dann 1890 – wohl wegen deren ersten Wahlerfolgen – den Antisemitenparteien zu. Er fungierte im gleichen Jahr als einer der Mitbegründer der Antisemitischen Volkspartei (ab 1893: Deutsche Reformpartei) und zog 1892 im Rahmen einer Nachwahl erstmals in den Reichstag ein. Bei der Reichstagswahl von 1893 gelang ihm das Kunststück, gleich in zwei Wahlkreisen anzutreten und auch in beiden eine Mehrheit zu erreichen.

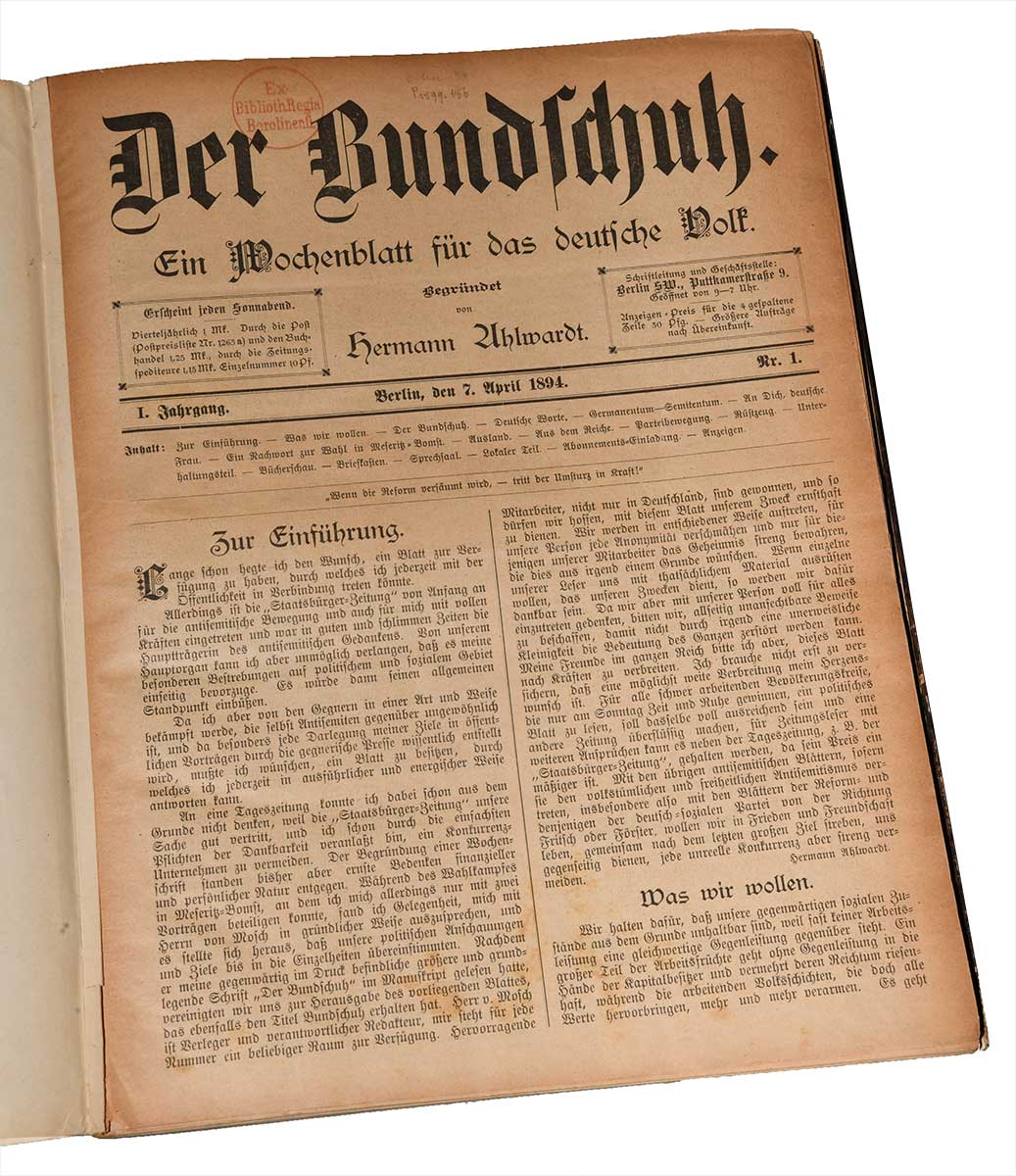

Erste Ausgabe von Der Bundschuh. Ein Wochenblatt für das deutsche Volk – Herausgeber war der Radauantisemit Hermann Ahlwardt. Quelle: BLB.

Am 7. April 1894 erschien die Erstausgabe des von Ahlwardt gegründeten und herausgegebenen Wochenblatt Der Bundschuh, in dem Ahlwardt seine spezifische antisemitische Ideologie propagierte. Ahlwardt betonte darin neben einem derben Rassenantisemitismus vor allem auch antikapitalistische und agrarromantische Punkte und stellte dadurch die Verbindung zum historischen Bundschuh her. Die Freikonservative Partei, selbst auf der Suche nach Wegen, von der antisemitischen Stimmung in Teilen der Bevölkerung zu profitieren, lehnte die Bundschuh-Programmatik jedoch vollumfänglich ab und schuf sich mit dem „Tivoli-Programm“ von 1892 eine eigene antisemitische Plattform, verzichtete dabei freilich auf die vor allem von Personen wie Ahlwardt vertretenen „sozialistischen“ Positionen. Die nationalliberale Badische Landeszeitung sorgte sich 1894 anlässlich Ahlwardts um den guten Ruf des Antisemitismus, denn dieser springe „mit dem Privateigentum und anderen Dingen fast ebenso um, wie die Sozialdemokratie“ und bringe den Antisemitismus mit „seinen verworrenen Ideen […] nur noch weiter in Mißkredit“. Selbst den anderen Antisemitenparteien waren Ahlwardts Verquickung von Antisemitismus und Sozialismus, die man guten Gewissens als Vorform des späteren Nationalsozialismus bezeichnen kann, wurden allerdings auch von den anderen Antisemitenparteien abgelehnt, so dass er sich auch in seinem eigenen Mileu immer weiter isolierte.

Ahlwardt publizierte eine Vielzahl antisemitischer Bücher, Schriften und Artikel. 1895 wurde er zusammen mit dem hessischen Antisemiten Otto Böckel wegen seinen „sozialistischen“ Positionen aus der Deutschen Reformpartei ausgeschlossen; er gehörte dem Reichstag noch bis 1903 an. Danach trat er politisch nicht mehr in Erscheinung. Die Jewish Encyclopedia urteilte um 1900 über ihn, sein Name symbolisiere „the worst form of anti-semitism“ in Deutschland.

Joß Fritz und die kommunistische Weltrevolution

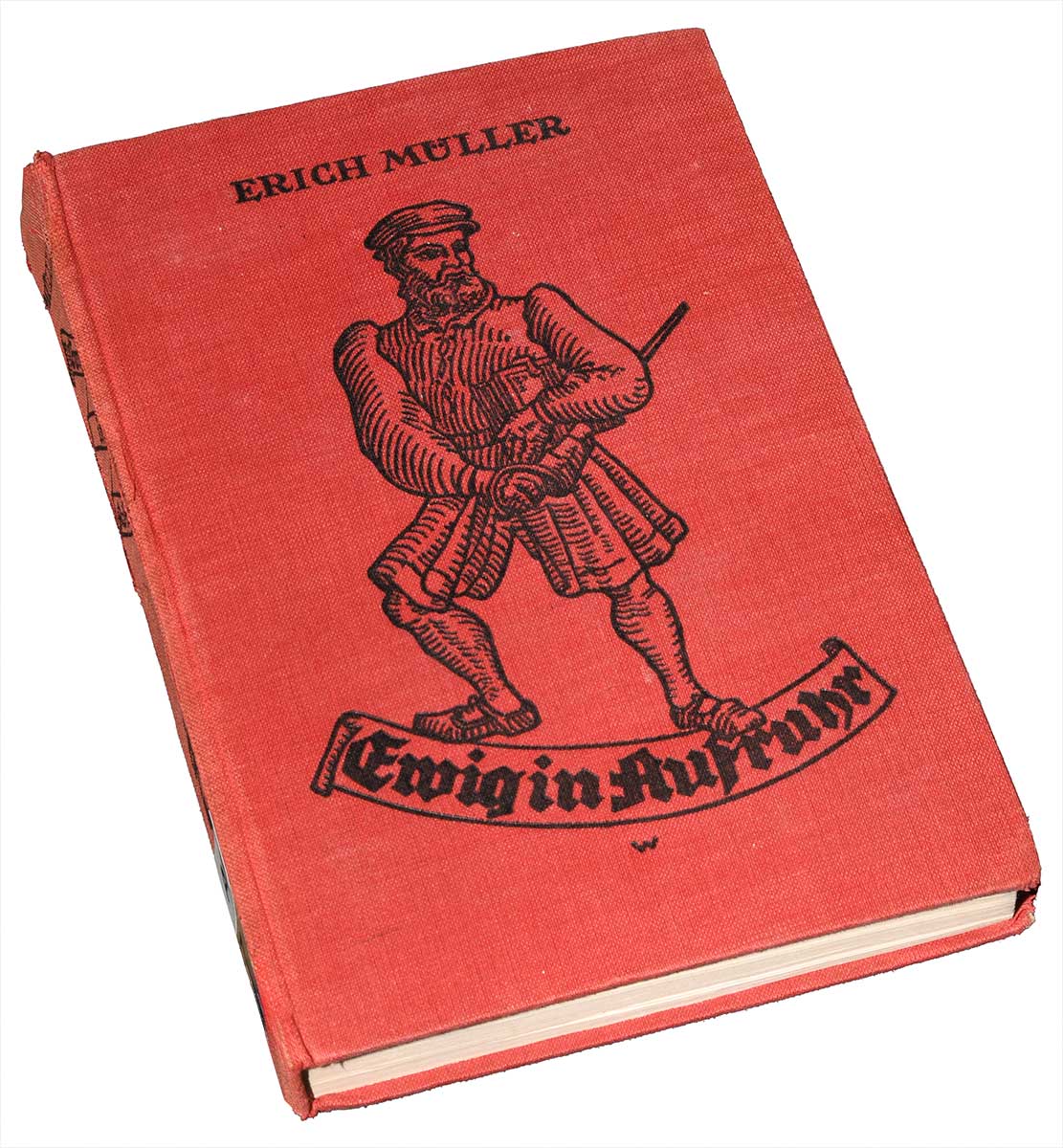

Auch in der Weimarer Republik wurden der Bundschuh und sein Anführer Joß Fritz in den politischen Milieus eifrig rezipiert, auch und vor allem durch die revolutionäre Linke. Sowohl die Beilage der kommunistischen Neue Zeitung (das Organ der bayerischen KPD) als auch die mittelrheinische Die sozialistische Republik (ebenfalls KPD) benannten ihrer Agrarbeilagen nach dem historischen Bundschuh. Eine Rezeption, die sich zwischen Wissenschaft, Politik und Literatur verorten lässt, schuf der Schriftsteller und Lektor Erich Müller mit seinem 1928 im linken Verlag Universum-Bücherei für alle erschienenen Büchlein Ewig in Aufruhr. Dort skizzierte Müller (mit Quellenverzeichnis) die Lebenswege „18 deutscher Rebellen“, darunter neben denen von Klaus Störtebecker, Florian Geyer, August Reinsdorf und Max Hoelz auch den von Joß Fritz. Müller nimmt Joß Fritz dabei als Vorbild für die revolutionäre Politik der kommunistischen Weltbewegung:

„Was heute Hammer und Sichel für die Entrechteten bedeutet, bedeutete damals der Bundschuh; Wahrzeichen der Ausgebeuteten und Symbol neuer Gerechtigkeit.“

Müller schrieb sein Joß Fritz-Porträt entlang der Quellen, interpretierte diese aber so, dass aus der historischen Figur Joß Fritz, über die ja nur sehr wenig tatsächlich bekannt ist, ein gewiefter Organisator und unermüdliche Agitator einer frühbürgerlichen Revolution im Sinne Friedrich Engels' wurde – und zugleich dem Lesepublikum als spätmittelalterliche Variante eines idealen kommunistischen Revolutionärs erscheinen musste. Auch interpretierte Müller die Quellen sehr frei, wenn er zum Beispiel schrieb:

„Joss Fritz blieb [nach den gescheiterten Aufstandsversuchen] der gute Geist des unterdrückten Volkes. Sein Name wurde in jeder Bauernhütte mit Liebe und Ehrfurcht genannt.“

Bei Müller taucht Joß Fritz letztmalig zu Beginn der Bauernkriege 1524/25 im Hegau auf: Dort habe er als alter Mann mit schimmernd grauem Bart den „jungen Genossen“ die Bundschuhfahne, die er bis dahin bei sich versteckt hatte, unter Jubel und Tränen übergeben. Pathetisch schloss Müller das Porträt:

„Die Saat, die Joss Fritz gestreut hatte, war herrlich aufgegangen. Vollendung krönte das Werk seines Lebens. Einige Monate später stand Deutschland in Flammen. Von Joss Fritz hörte man nichts mehr. Es war, als ob er im feurigen Meer, seinem eigenen Wesen, aufgegangen und sich wundersam erfüllt habe.“

Ein politisch-literarisches Denkmal wurde Joß Fritz von Erich Müller in Ewig im Aufruhr gesetzt. Quelle: BLB.

Bundschuh und Hakenkreuz

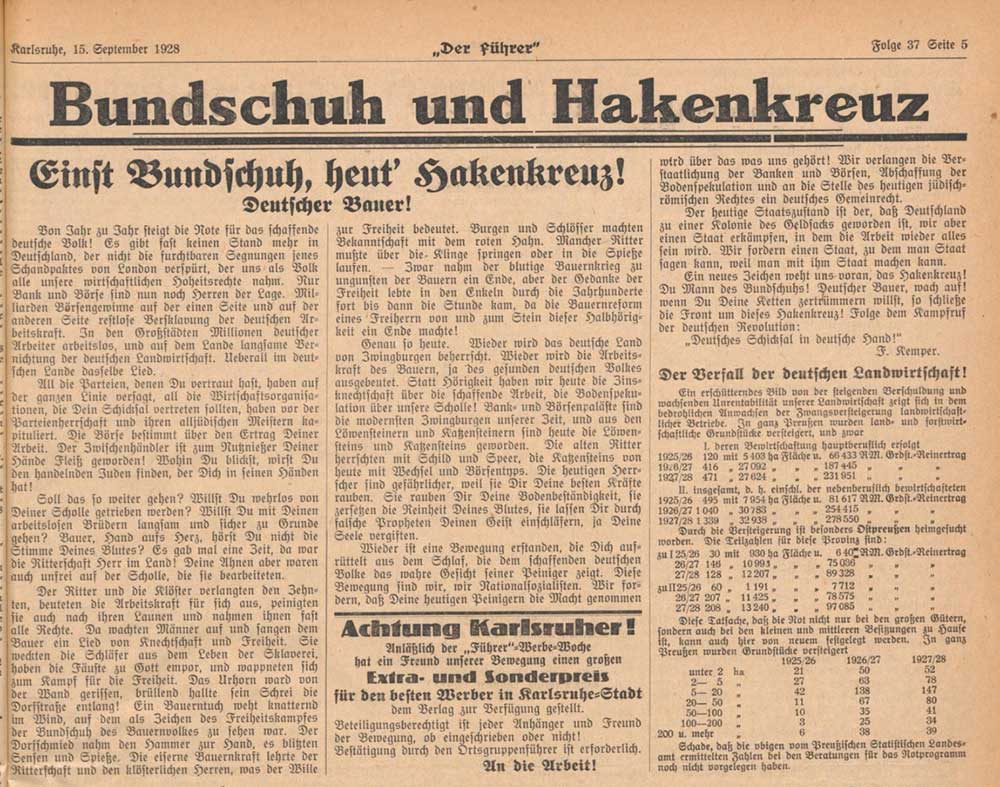

Aber nicht nur die Kommunisten versuchten, den Bundschuh in ihrem Sinne zu interpretieren – das tat auch die extremistische Konkurrenz beziehungsweise der weltanschauliche Hauptgegner: die Nationalsozialisten. So hieß zum Beispiel eine – allerdings lediglich von Januar 1933 bis Januar 1934 existierende – Bauernorganisation pfälzischer Nationalsozialisten Pfälzer Bundschuh. Die badische NS-Zeitung Der Führer benannte ihre an die Bauernschaft gerichtete Beilage mit dem gleichen historischen Bezug Bundschuh und Hakenkreuz. In der ersten Ausgabe vom 15. September 1928 wandte sich Der Führer in martialischer Diktion unter dem Titel Einst Bundschuh, heut‘ Hakenkreuz! an die badischen Bauern:

Hierbei wurde die revolutionäre Sozialbewegung aus dem 16. Jahrhundert für einen antisemitischen Antikapitalismus rhetorisch in Beschlag genommen. In späteren Ausgaben wurde der Beilagentitel mit zwei gekreuzten Sensen, die sich zu einem Hakenkreuz zusammenfügen, illustriert.

Erste Agrarbeilage Bundschuh und Hakenkreuz in Der Führer, der Zeitung der badischen NSDAP. Quelle: BLB.

Der Bundschuh und die Linke nach 1945

Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte vor allem die deutsche Linke (wieder) an den Bundschuh an: so fand in der frühen DDR eine breite literarische und politische Rezeption zu Bundschuh und Bauernkrieg statt – beispielweise trugen Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) oft den Bundschuh im Namen. Auch die westdeutsche Linke versuchte seit den 1970er Jahren an den Bundschuh anzuknüpfen, was die drei folgenden Beispiele aus der Region Baden gut illustrieren.

Die Buchhandlung jos fritz in Freiburg

1975 wurde in Freiburg die linke „Politische Buchhandlung Jos Fritz“ gegründet. Als typisches Produkt des „roten Jahrzehnts“ verstand sie sich als Teil einer breiteren linkspolitischen Bewegung. Die konkrete Gründung war allerdings bereits ein Ausdruck der zunehmenden Zersplitterung der 68er-Bewegung, hatte sich die Buchhandlung jos fritz doch im Kontext der fraktionellen Zuordnung des bisherigen linken Buchladens Libro Libre zum maoistischen Kommunistischen Bund Westdeutschlands (KBW) als an der Subkultur der sogenannten Spontis orientierte Konkurrenz gegründet. Die Namensgebung orientierte sich am von Joß Fritz angeführten Bundschuh von Lehen 1512/13, das 1975 bereits ein Stadtteil von Freiburg war. Ursprünglich sollte der Buchladen jedoch „Aspirin“ heißen – nach einem Gedicht des salvadorianischen Dichters und Guerilleros Roque Dalton. Dies scheiterte jedoch am juristischen Widerstand des Bayer-Konzerns.

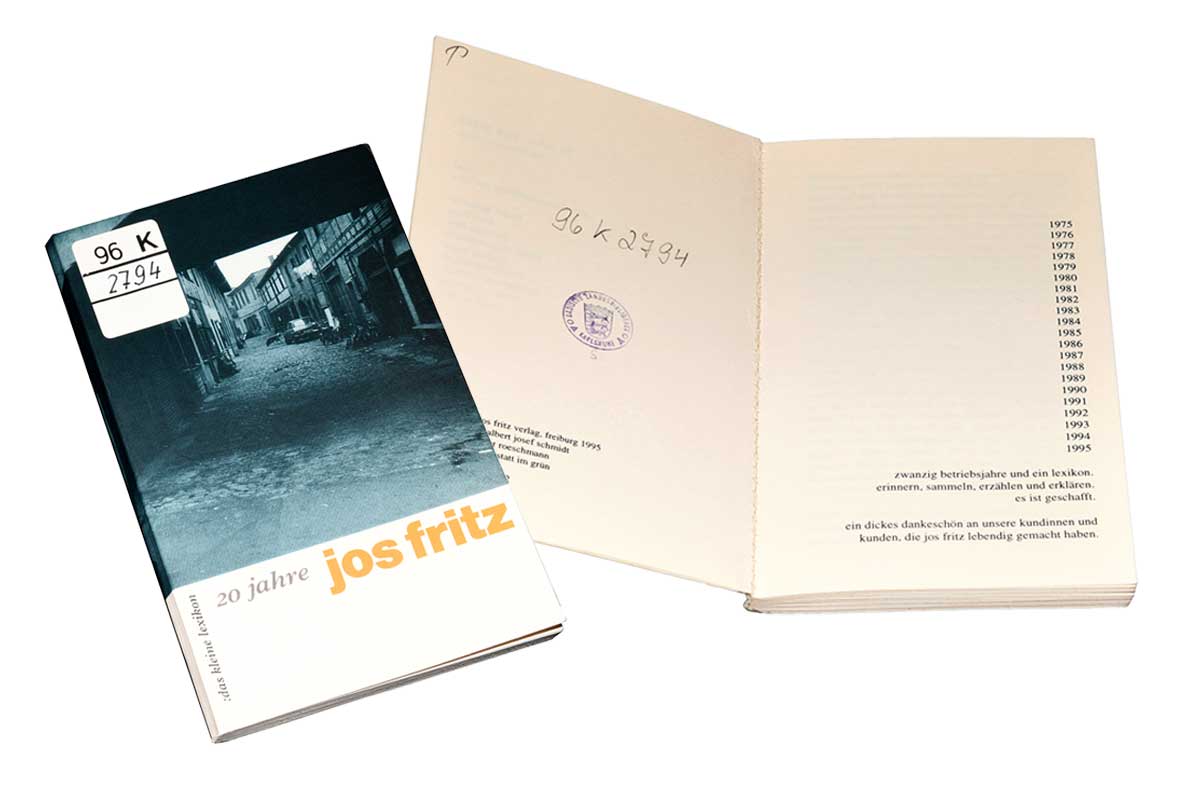

Den Geist der Gründungsjahre atmet auch noch das anlässlich des 20jährigen Jubiläums der Buchhandlung herausgegebene Büchlein 20 Jahre Jos Fritz: das kleine Lexikon, in dem die wichtigsten Ereignisse, Themen und Personen in kurzen Einträgen vorgestellt werden.

Cover und erste Seite des Kompendiums 20 Jahre Jos Fritz: das kleine Lexikon zum 20jährigen Bestehen der Freiburger Buchhandlung jos fritz. 2025 feierte diese bereits ihr 50stes Jubiläum. Quelle: BLB mit freundlicher Genehmigung der Buchhandlung jos fritz und dem Fotografen Albert Josef Schmidt.

So lesen wir beispielsweise beim Stichwort „Bestseller 1“, dass zu den meistgekauften Titeln zwischen 1975 und 1995 neben – natürlich! – dem ersten Band des Marx’schen Kapitals auch etwas speziellere Szenetitel wie die erste Aussteiger-Biographie aus dem deutschen Linksterrorismus (Wie alles anfing von Bommi Baumann) und die 1980 erstveröffentlichte, posthum erschiene Sammlung der Texte von Ulrike Meinhof (Die Würde des Menschen ist antastbar) gehörten. Auch die lokalgeschichtlich bedeutsame Dokumentation der Hausbestzungen im Freiburger Dreisameck, die für die linke Szene in Freiburg ein großes Identifikationspotential darstellten und heute Teil der Stadtgeschichte sind, war ein Kassenschlager.

Ebenso interessant ist das Stichwort „Knigge“, unter dem das politische Selbstverständnis der Gründer verdeutlicht wird. Zu Beginn lehnte man eine herkömmliche Orientierung an die Bedarfe der Kundschaft ab – war man sich doch mit Marx darüber im Klaren, dass auch die Ware Buch eine Ware sei und deshalb den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomie unterliegen würde. Diese würden unausweichlich zu einem spezifisch kapitalistisch-bürgerlichen, dinglichen Verhältnis zur Ware führen – der so genannte „Fetischcharakter der Ware“ –, was aus revolutionärer Perspektive natürlich abzulehnen war. Deswegen war die Buchhandlung zu Beginn weniger als ökonomischer Betrieb beziehungsweise als „Nische bildungsbürgerlichen Konsums“ konzipiert, sondern – ganz im Geist der Zeit – als „Ort der Auseinandersetzung“. Das führte allerdings zu einem nicht immer ganz konfliktfreien Verhältnis zur Kundschaft, der schon manchmal ein „herber[er] Wind“ entgegenschlug. Mit der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage auf dem Buchmarkt Ende der 1980er Jahre stellte man aber dann doch recht schnell auf Kundenorientierung und Service um – was unter anderem zur Folge hatte, dass die Kundschaft nicht mehr konsequent (und gut sozialistisch) geduzt wurde.

Auch die frühe Anti-AKW-Bewegung gehört zur Gründungsgeschichte der jos fritz Buchhandlung, war doch der Protest gegen den Bau eines Kernkraftwerkes im nahen Wyhl eine der ersten großen „grünen“ Protestbewegungen, in der sich anders als in der 68er-Bewegung nicht nur (meistens studentische) linke Aktivisten, sondern auch engagierte Bürger, christliche und konservative Gruppen sowie vor allem Bauern zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis formierten. So sei für Wyhl für die damalige linke Szene beinahe ein „magischer Name, fast schon ein Mythos“, dem der Buchladen ein eigenwilliges Denkmal setzte: Auf der Rückwand der Buchhandlung schuf ein Künstler ein Gemälde, auf dem der historische Joß Fritz abgebildet war und mit „männlicher Geste“ auf das Kernkraftwerk urinierte. Als Resümee wurde 1995 gezogen: „Ohne die Bewegung im Whyler Wald wäre jos fritz vielleicht nie entstanden […].“

BUNDSCHUH gegen Daimler-Benz

Eine der Protestbewegung gegen das Kernkraftwerk Wyhl nicht unähnliche Bewegung war der Widerstand gegen die von Daimler-Benz in der kleinen Gemeinde Boxberg im Main-Tauber-Kreis geplanten „Versuchsstrecke zur Erprobung ihrer Fahrzeuge“. Die bäuerlichen Gegner der Teststrecke gründeten 1979 die land- und fortwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft BUNDSCHUH, die den Widerstand organisieren sollte. Während die etablierte Politik das Großprojekt befürwortete, verbündeten sich Gruppen aus dem außerparlamentarischen linken Lager – unter anderem die Jugendorganisationen der SPD und der FDP sowie die entstehenden Grünen, aber auch maoistische Überbleibsel der 68er-Bewegung wie der Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW) – mit der Protestbewegung. Die Auseinandersetzungen zogen sich über mehrere Jahre und Gerichtsprozesse hin, bis im März 1987 das Bundesverfassungsgericht den Bau der Teststrecke für unzulässig erklärte. Das Urteil fand ein bundesweites Medienecho. 2015 gaben der BUNDSCHUH eine Chronik des Protestes heraus, in dem insbesondere auf die Bezüge zum historischen Bundschuh eingegangen wird. Darin wird auch in einer eigentümlich schwülstigen Sprache die Widerstandstätigkeit einzelner BUNDSCHUH-Aktivisten gewürdigt, zum Beispiel die des „eiserne[n] Hermanns“, einem Mann von „gewaltiger Standfestigkeit“, der ebendiese während seiner „harten Kriegszeit in Russland und Afrika“ erworben habe und – wurde er gereizt – eine „bedrohliche Wortsalve auf den Angreifer“ niedergehen lassen konnte.

Der Bundschuh und die Sozialdemokratie

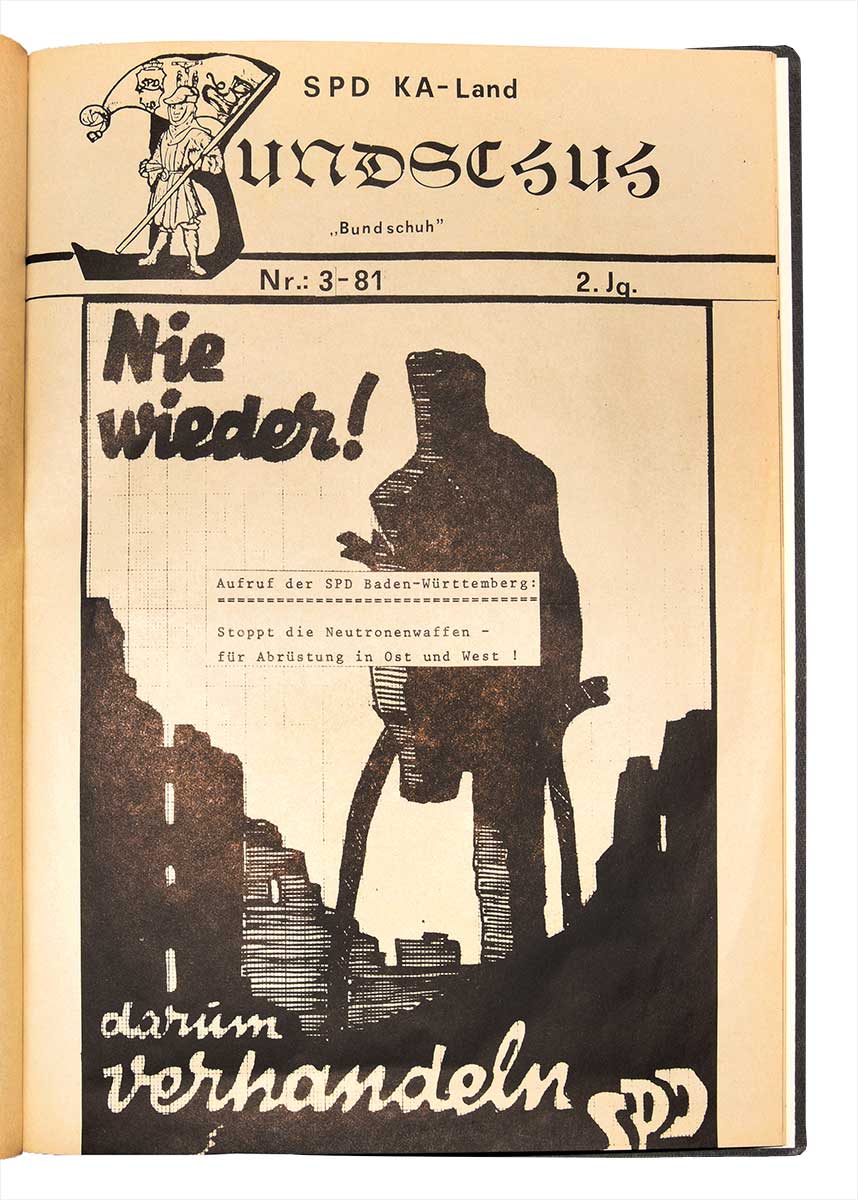

Aber auch die etablierte Politik nahm Bezug auf den Bundschuh: Die 1980 ins Leben gerufene Zeitschrift des SPD-Kreisverbands Karlsruhe-Land benannte sich nach der historischen Bewegung. In der ersten Ausgabe erklärte die Bundschuh-Redaktion, sie wolle mit der Namensgebung an die „demokratische Tradition“ des historischen Bundschuhs anknüpfen und – wie einst Joß Fritz – „unters Volk“ gehen, um die „politischen Anliegen“ der SPD im Landkreis Karlsruhe „weiter voranzubringen.“ Man wolle „nicht bequem sein, dafür umso wirksamer“. Auch wenn die Wirksamkeit nur schwer zu messen ist, kann man resümieren, dass dem Bundschuh nur wenig Erfolg beschieden war, da er nur vier Ausgaben erlebte und bereits 1982 wieder eingestellt wurde. In den Inhalten spiegelt sich die Erlebniswelt der Volkspartei SPD in der „Bonner Republik“ der 1980er Jahre wider. Damals spielte sich sozialdemokratische Politik vor allem in den äußerst aktiven Ortsvereinen ab. Zwischen Geburtstagsfeiern, Songgruppe und politischen Diskussionen bildeten sie das Herzstück des sozialen Lebens vieler Genossinnen und Genossen. Die Themen des Bundschuhs orientierten sich dabei ganz am Zeitgeist – im Mittelpunkt standen insbesondere die Fragen der aufkommenden Friedensbewegung der 1980er Jahre.

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Bundschuh und Joß Fritz quer durch die politischen Bewegungen, Ideologien und Extreme des 19. und 20. Jahrhunderts breit und sehr unterschiedlich rezeptiert wurden. Die unsichere Quellenlage begünstigte dabei, dass diese Interpretationen häufig weniger die historische Realität widerspiegelten als vielmehr zeitgenössische politische Fragestellungen auf eine ferne Vergangenheit projizierten. Somit sagen sie oftmals mehr über die jeweiligen Rezipienten als über die tatsächlichen Ereignisse aus.

Titelblatt der dritten Ausgabe der SPD-Zeitung Bundschuh. Quelle: BLB.