Hans Thoma: Digitalisierungsprojekt an der Badischen Landesbibliothek (Teil I)

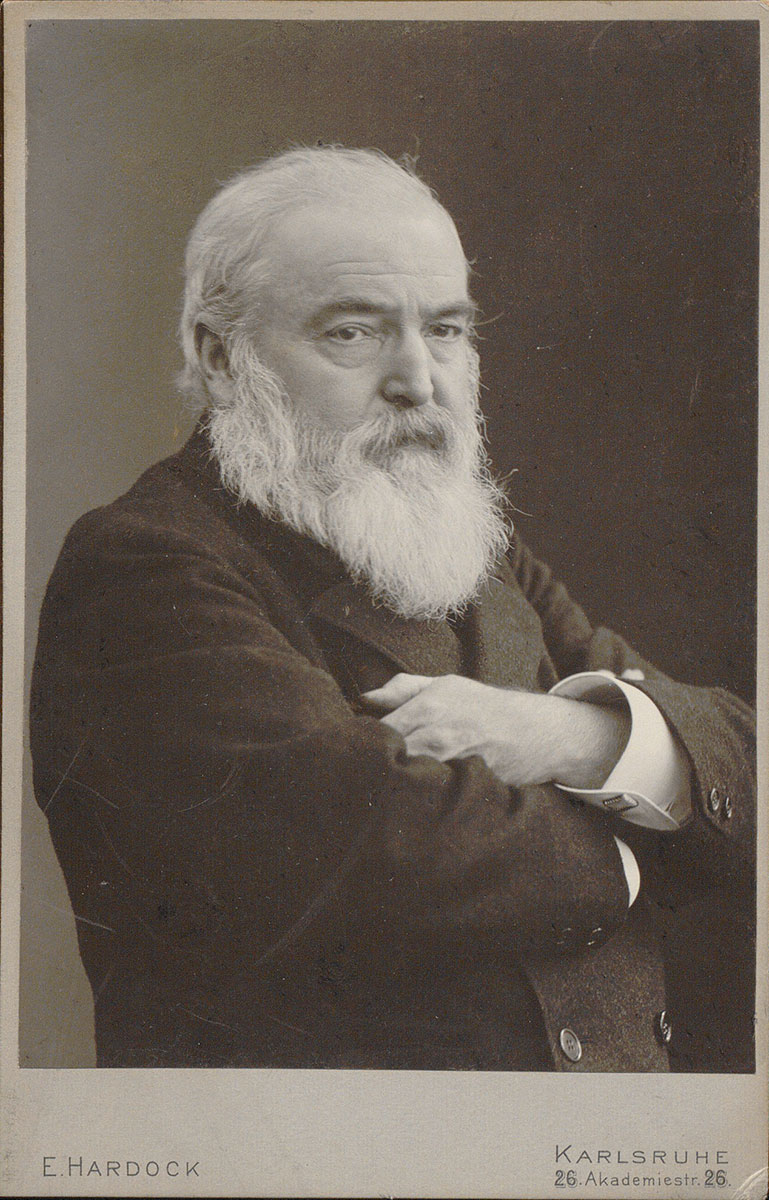

Abb. 1: Hans Thoma, Karlsruhe, o.D., Fotograf: E. Hardock, Badische Landesbibliothek, K 3077,2

Undine Remmes, 20.2.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/f53m-gk83

Der Künstler Hans Thoma wurde 1839 in Bernau im Schwarzwald geboren und starb 1924 in Karlsruhe. Er war seit 1899 Direktor der Kunsthalle Karlsruhe und Professor an der hiesigen Kunsthochschule und stand in regem schriftlichem Austausch mit Freunden, Kollegen und renommierten Persönlichkeiten seiner Zeit. In einem Projekt, das die Badische Landesbibliothek in Kooperation mit der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe anlässlich des 100. Todestages des Künstlers ins Leben gerufen hat, wird sein Nachlass digitalisiert und eine automatisierte Texterkennung des umfangreichen Quellenmaterials durchgeführt. Gefördert wird das Projekt durch die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg mit einer Laufzeit von April 2024 bis April 2025.

Anlässlich der Verleihung des nach dem Künstler benannten Hans-Thoma-Preises war vor kurzem dessen Verhältnis zum Antisemitismus Gegenstand öffentlicher Diskussionen, welche im Digitalisierungsprojekt der Badischen Landesbibliothek jedoch nicht behandelt wurden.

Ob trotz oder wegen seiner eher konservativen Ausrichtung: Hans Thoma genoss hohes Ansehen in Deutschland. Häufig wurden Museen zu dieser Zeit von Kunsthistorikern geleitet, doch Thoma hatte als Maler eine andere Sicht auf die Dinge. Obwohl es zahlreiche Literatur zu Hans Thoma und seinem umfangreichen Werk gibt, sind seine Aufgaben und Leistungen an der Karlsruher Kunsthalle bislang wenig erforscht. Vor allem die Bestände, die sich heute in der Badischen Landesbibliothek befinden, wurden von der Forschung bisher wenig berücksichtigt. Daher werden sie nun umfänglich erschlossen und digitalisiert. Auch Material aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe wird im Zuge des aktuellen Projekts behandelt und so werden die heute in Karlsruhe befindlichen Thoma-Bestände virtuell zusammengeführt. Die Digitalisierung ermöglicht es, das Material mit maschinenlesbarem Volltext zu versehen. Dies erleichtert nicht nur die Auffindbarkeit, sondern auch die Nutzung, denn die schwungvolle Kurrent-Handschrift Thomas ist nicht leicht lesbar.

Das Material

Was nach dem Tod des Künstlers 1924 mit dessen Nachlass geschehen ist, lässt sich nicht vollständig nachvollziehen. Bekannt ist, dass Thoma eine Adoptivtochter Ella sowie zwei Enkeltöchter hatte. Womöglich ist der Nachlass in den Besitz der Frauen übergegangen; eventuell spielte auch eine Freundin der Familie, Sofie Bergman-Küchler, eine Rolle. Ihr Bestand an Thoma-Material befindet sich heute im Frankfurter Städel Museum.

Bereits im Dezember des Jahres 1919 bestimmte Hans Thoma selbst in einem Schriftstück zu seinem Testament, dass der Kunsthistoriker Dr. Joseph Beringer Thomas Briefe nach dessen Tod sichten und ordnen solle:

„Er [Beringer] wird gewiß mit Freundesblick der Sache walten und allzu persönliches Unbedeutendendes trennen von allgemein Sachlichem, was über Kunst u Leben handelt. Ich selbst mache mir, wenn ich einmal im Grabe liege, nicht viel daraus, wenn die Neugier dahinter kommt, daß ich halt ein Mensch gewesen — Aber gern möchte ich verhüten, daß mißliebiges für Andre durch Briefe der Neugier ausgeliefert würde“ (Hans Thoma: „Zu meinem Testament“, 12. Dezember 1919, Badische Landesbibliothek, K 2727,29,1).

Welche Unterlagen in diesem Zuge vernichtet oder an andere Personen weiter- beziehungsweise zurückgegeben wurden, ist nicht bekannt. Doch lässt sich zweierlei aus diesem Schreiben ableiten: Erstens, dass Hans Thoma ein Interesse daran hatte, das Bild, welches die Nachwelt von ihm haben würde, selbst mitzugestalten. Zweitens, dass der heute vorliegende Materialbestand kein geschlossener Nachlass ist. Dennoch konnten einige Konvolute an Thoma-Dokumenten bereits in den 1960er und 1970er Jahren von der Badischen Landesbibliothek erworben werden.

Die Badische Landesbibliothek beherbergt zurzeit sehr heterogene Dokumente von und zu Hans Thoma. Der Bestand wird regelmäßig durch neue Ankäufe erweitert und einige Konvolute konnten im Laufe der Zeit sogar geschlossen erworben werden. Aktuell umfasst das in der Badischen Landesbibliothek vorhandene Material etwa 1.300 Briefe von oder an Hans Thoma mit zahlreichen Umschlägen und Beilagen. Hinzu kommen Manuskripte, einige für die Forschung hochrelevante Notizbücher, Skizzen, Dokumente und ein handbearbeitetes Bilderbuch sowie circa 220 Fotografien. Insgesamt handelt es sich um etwa 7.500 Seiten. Weitere rund 100 Seiten inhaltlich interessantes Material aus dem Bestand der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe ergänzen den im Digitalisierungsprojekt bearbeiteten Bestand. Neben offiziellen Schreiben, Reiseberichten und persönlichen Inhalten finden sich auch Informationen über die Arbeitsweise und die Auftragslage Thomas. Das Material ist zudem aufschlussreich in Bezug auf das weitreichende Korrespondenznetzwerk des Künstlers. Denn Hans Thoma stand in Kontakt mit wichtigen Personen seiner Zeit, wie etwa dem Großherzog Friedrich I. von Baden und der Großherzogin Luise, verschiedenen Auftraggebern, wie zum Beispiel dem Frankfurter Kaufmann Karl Kotzenberg, sowie mit offiziellen Stellen und deren Mitarbeitern, wie dem Präsident der Generalintendanz der Großherzoglichen Zivilliste Eduard von Nicolai, und mit Politikern wie dem badischen Kultusminister Franz Böhm oder dem Chef des Großherzoglichen Geheimen Kabinetts Hugo von Babo. Hans Thomas Korrespondenznetzwerk erstreckte sich zudem über einen weiten Kreis an Mäzenen, Künstlerkollegen und Freunden.

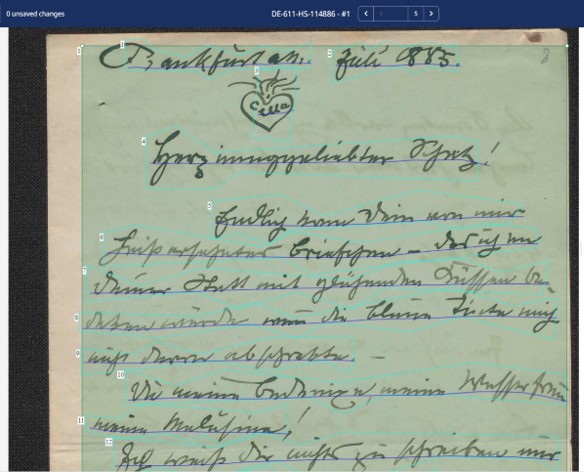

Abb. 2: Brief von Hans an Cella Thoma, Frankfurt aM. Juli 1885, Badische Landesbibliothek, K 2727,40,8, Screenshot aus Transkribus

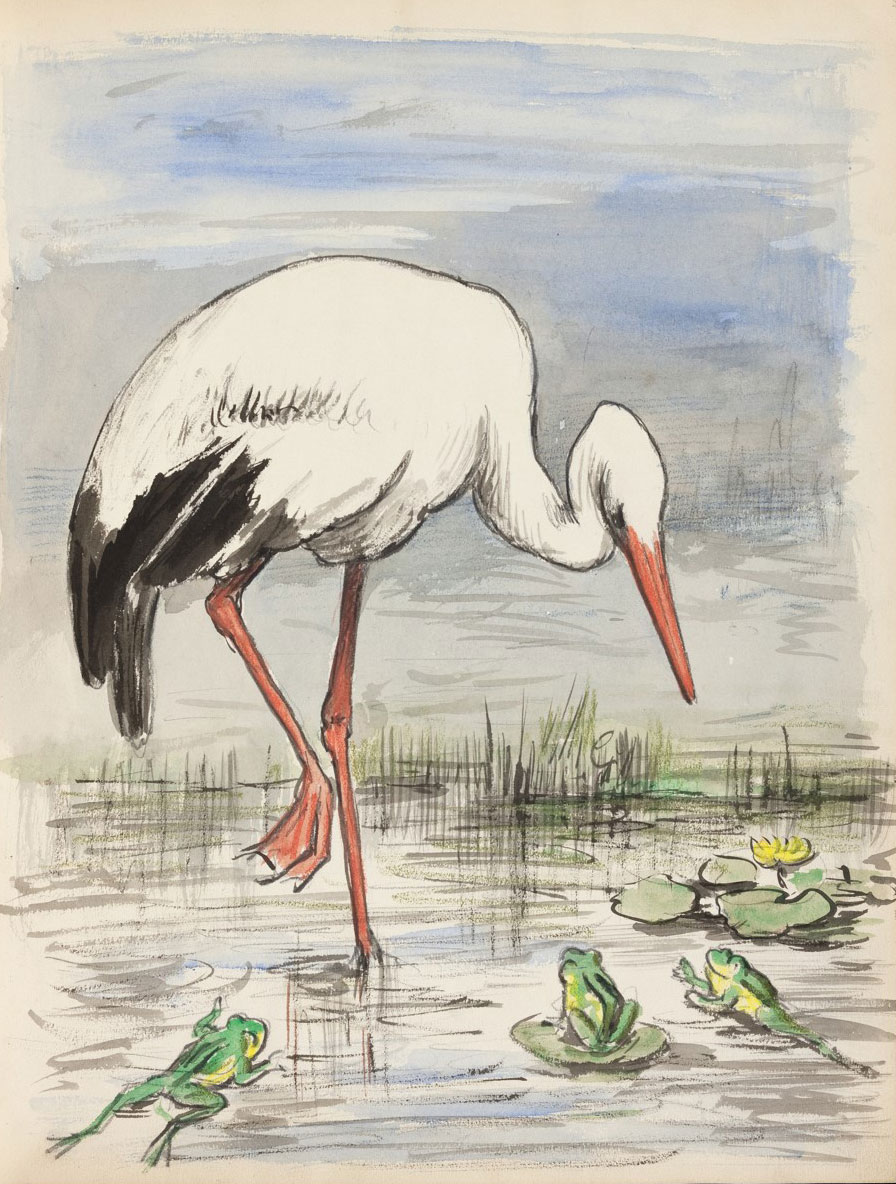

Der in Liverpool tätige Händler Charles Minoprio war einer dieser Mäzene. Für dessen Enkel Johannes übernahm Thoma sogar die Patenschaft und malte 1882 für den kleinen Minoprio-Spross ein Bilderbuch (Bilderbuch für das „Pathchen“ Johannes Arthur Minoprio von 1882, Badische Landesbibliothek, K 3151), ein besonderes Schmuckstück, das sich heute im Bestand der BLB befindet.

Abb. 3: Aus dem Bilderbuch für das „Pathchen“ Johannes Arthur Minoprio von 1882, Badische Landesbibliothek, K 3151

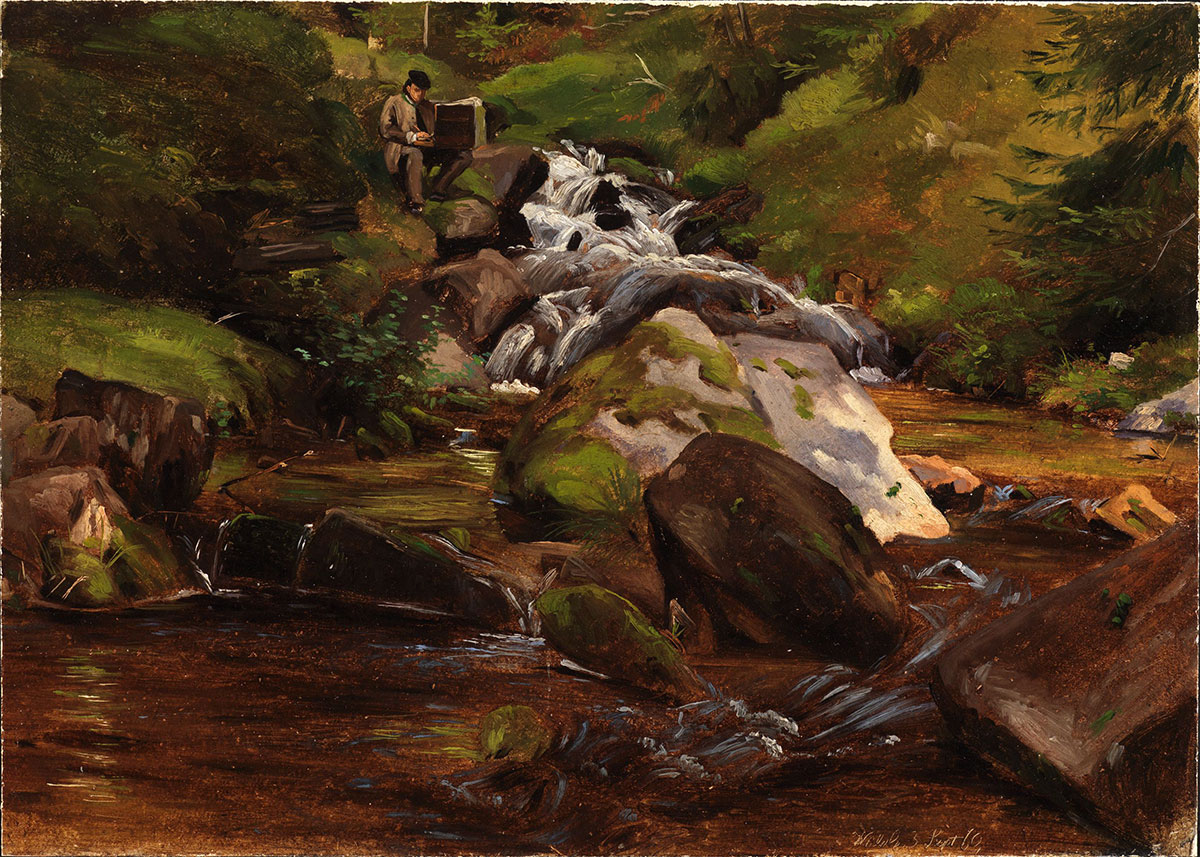

Mit seinen Künstlerkollegen tauschte Hans Thoma sich unter anderem über anstehende Ausstellungen, aktuelle Aufträge und Arbeiten, den zeitgenössischen Malstil und technische Aspekte der Malerei aus. Mit einigen von Ihnen verband ihn eine enge Freundschaft. Zusammen mit Eugen Bracht, Philipp Röth und Emil Lugo malte er im Schwarzwald nach der Natur, wie dieses Bild des Malers Eugen Bracht eindrücklich zeigt.

Abb. 4: Eugen Bracht, „Hans Thom am Waldbach“, 1860, Öl auf Pappe, 24,3 x 34 cm, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv. Nr. 1936-97, Datiert (unten rechts): Wald 3 Sept, 60, CC0 Creative Commons

Arbeitsablauf

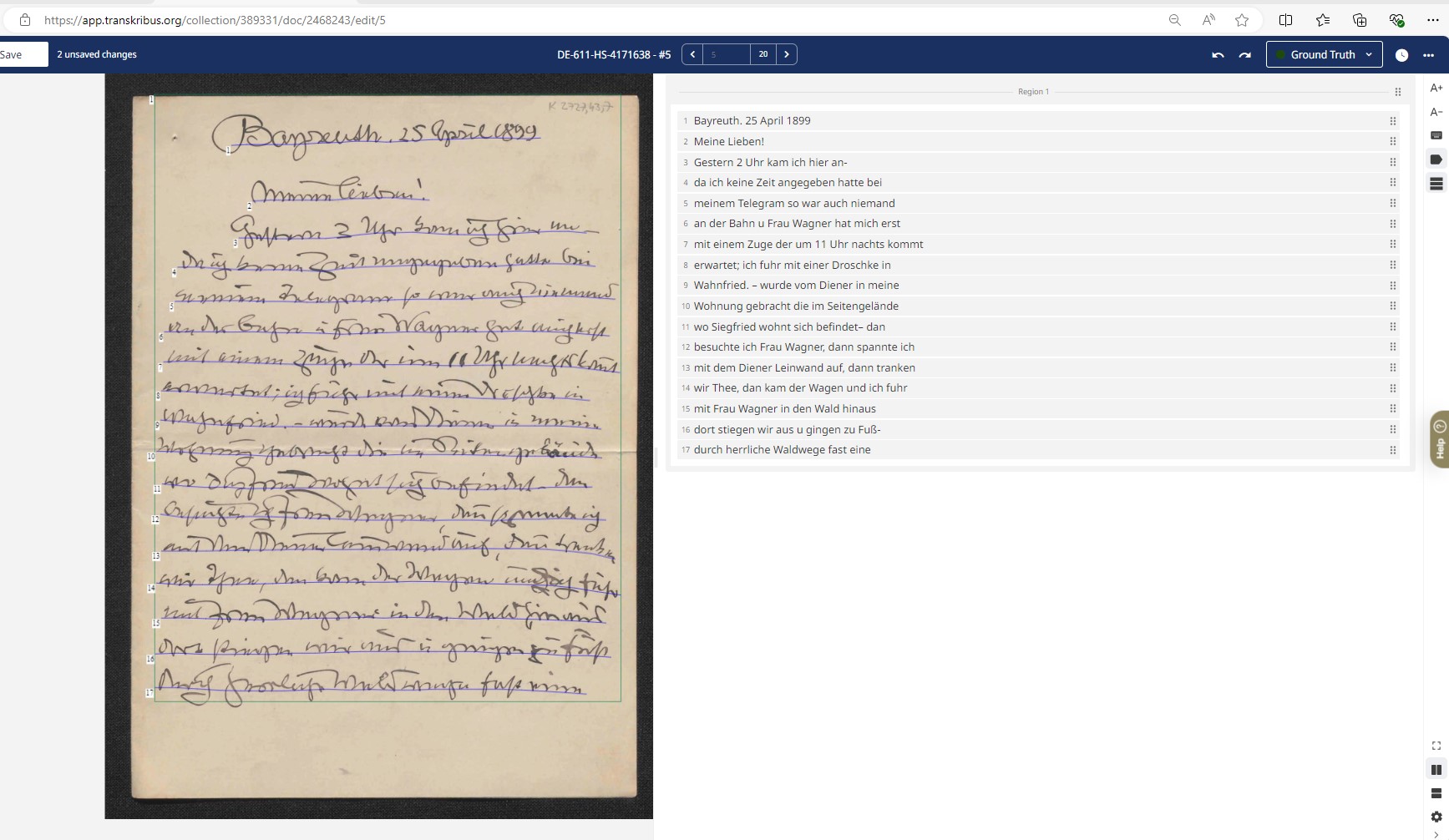

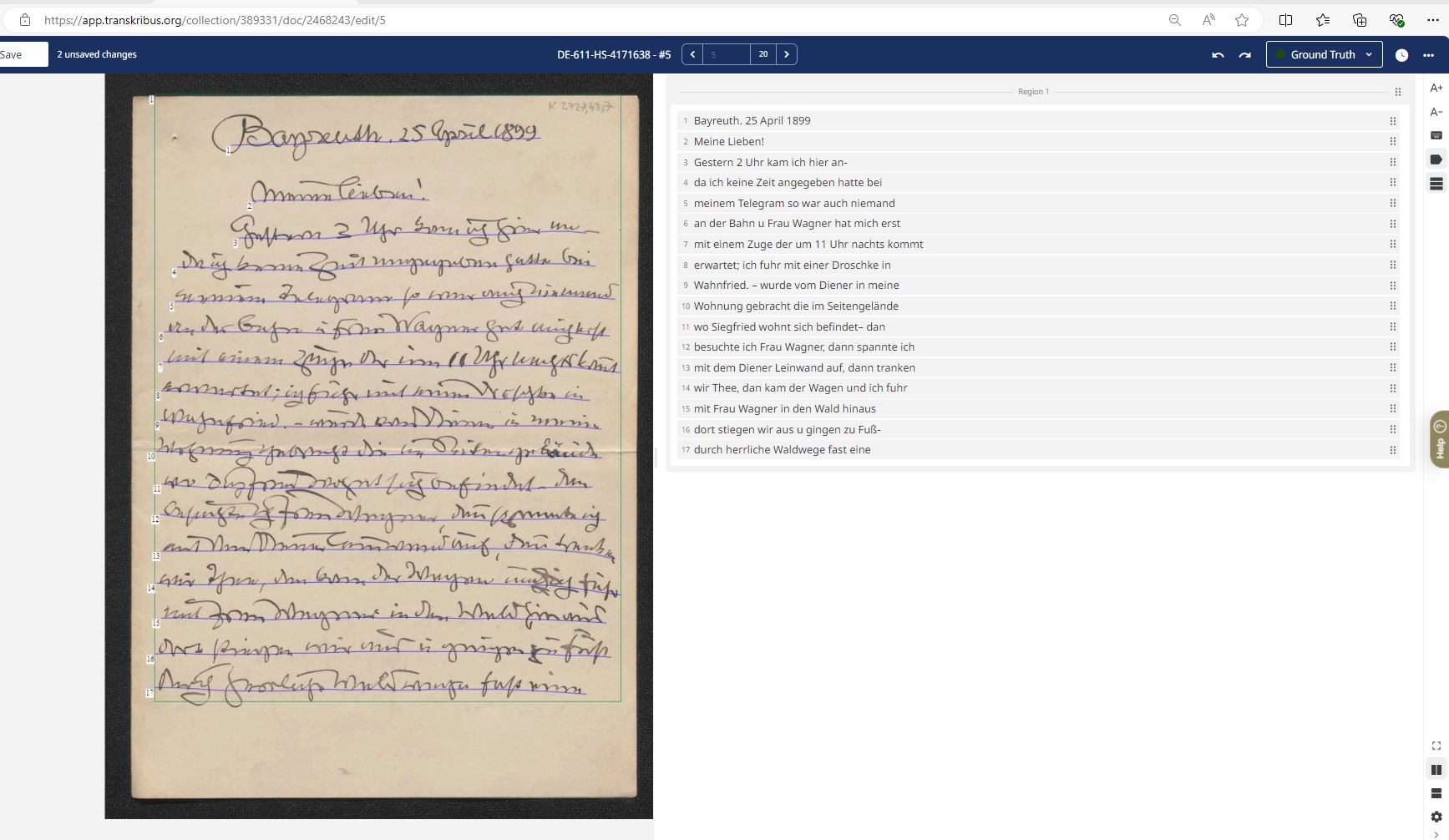

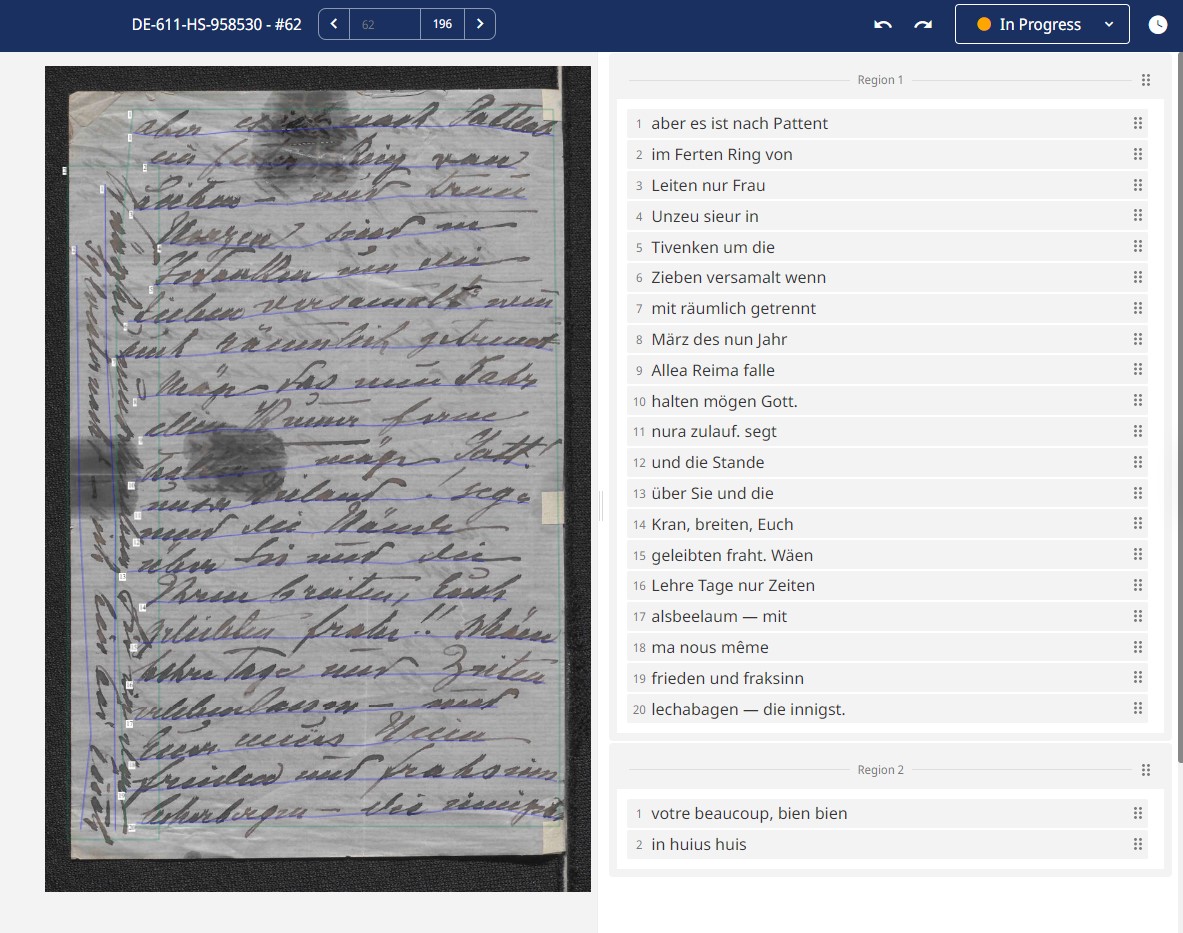

Zu Beginn des Projekts wurden die Objekt-Daten in Kalliope, dem nationalen Nachweisinstrument für Nachlässe, Autographen und Verlagsarchive, erfasst. Diese Datensätze enthalten Angaben zu Verfassern und Adressaten, zur Art, zur Datierung, zum Verfassungs- und Aufbewahrungsort als auch zum Umfang des jeweiligen Dokuments. Anschließend wurden die Originale nach der restauratorischen Freigabe in der Digitalisierungswerkstatt der BLB mit Hilfe von speziellen Scannern digitalisiert. Die so erzeugten digitalen Abbilder wurden darauffolgend in die Texterkennungssoftware Transkribus eingespielt und damit Transkriptionen der jeweiligen Dokumente erzeugt. Die Software wird durch künstliche Intelligenz unterstützt, um gedrucktes und handschriftliches Material zu transkribieren. Dazu analysiert sie die Dokumente Seite für Seite und Zeile für Zeile und erkennt dabei automatisch Bereiche, in denen sich Text befindet. Bei den bisweilen anspruchsvollen Layouts ist dieser Vorgang jedoch für das Programm oft nicht einfach wie für unser menschliches Auge. Ein Brief, den Thoma 1899 an seine Familie schrieb (Abb. 5), verdeutlicht, dass ein herkömmliches Brief-Layout für das Programm gut erkennbar ist. In solchen Fällen wurden nur wenige Korrekturen benötigt. Ein Brief von Friedrich dem I. Großherzog von Baden an Hans Thoma aus dem Jahre 1903 (Abb. 6) zeigt jedoch, dass die Software Schwierigkeiten mit komplexeren Layouts hat: die Zierelemente und das Siegel sorgen für fehlerhafte Erkennungen, die Unterschrift Eduard von Nicolais wurden hingegen nicht erkannt. Außerdem sind manche Worte trotz der für das menschliche Auge sehr gut lesbaren, sauber geschriebenen Kurrent- beziehungsweise Frakturschrift, nicht korrekt erkannt worden. Eine besondere Herausforderung in der automatischen Erkennung des Layouts sind neben Zierelementen vor allem verschiedene Schriftrichtungen und Beschädigungen. Schriftbilder, die eine Mischform aus Lateinischer Schrift und Kurrentschrift sind, sind wiederum für die Texterkennung problematisch. Ein Brief der Gräfin Luisa Erdödy an Hans Thoma aus dem Jahre 1898 zeigt dies deutlich (Abb. 7), da er mehrere dieser Faktoren erfüllt. Aus diesen Gründen wurden die Ergebnisse händisch überprüft und korrigiert, was bei vielen Dokumenten einen hohen Arbeitsaufwand bedeutete.

Abb. 5: Brief von Hans Thoma an Agathe und Cella Thoma, Bayreuth, 25.04.1899, Badische Landesbibliothek, K 2727,43,7, Screenshot aus Transkribus

Neben den öffentlich zugänglichen Standardmodellen zur Texterkennung, die seitens Transkribus zur Verfügung gestellt werden, wird mit derselben Software ein Modell erzeugt, das speziell auf Hans Thomas Handschrift trainiert wird. Dieses Handschriftenmodell wird im Anschluss an das Projekt nachnutzbar sein. Laut Transkribus wird eine Zeichenfehlerrate von 2% bis 8% als gut gewertet. Diese Zeichenfehlerrate ergibt sich aus dem prozentualen Verhältnis von allen Änderungen, die notwendig sind, um von dem ausgegeben Ergebnis zum korrekten Transkript zu gelangen. Aktuell liegt das Hans Thoma-Modell bei 5%. Zwar ist das eine „gute“ Zeichenfehlerrate, doch in der Praxis bedeutet dies, dass bei Dokumenten, für die die Software eine eher gute Transkription ausgibt (Zeichenfehlerrate von 5%) bei einer Seite mit abgerundet 450 Zeichen immer noch 25 manuelle Korrekturen vorgenommen werden müssen, um eine vollständig korrekte Transkription zu erreichen. Gibt das Programm eine eher schlechte Transkription aus, kommen beispielsweise auf abgerundet 320 Zeichen gute 70 Korrekturen (was einer Zeichenfehlerrate von 22% entspricht). Hinzu kommen die Korrekturen an der Layout-Erkennung, welche noch zusätzlich anfallen und bei der Zeichenfehlerrate nicht miteinbezogen werden.

Abb. 6: Brief von Großherzog Friedrich I. von Baden an Hans Thoma, Karlsruhe, 16.10.1903, Badische Landesbibliothek, K 2727,10, Screenshot aus Transkribus

Das Material, welches im Projekt behandelt wird, ist sehr heterogen, denn neben den sehr unterschiedlichen Objekten, finden sich viele verschiedene Handschriften in den Dokumenten und Briefen an Hans Thoma und auch dessen eigene Handschrift hat sich im Laufe seines Lebens stark verändert. Diese unterschiedlichen Faktoren erschweren eine optimale Funktion der Software und trotz der Automatisierung ist ein hoher menschlicher Arbeitsaufwand unabdingbar, um eine ausreichende Qualität zu generieren. Abschließend werden die Datensätzen inklusive der Digitalisate und Transkriptionen in den Digitalen Sammlungen der Badischen Landesbibliothek zur Verfügung gestellt, wo sie öffentlich weltweit und kostenfrei zugänglich sind.

Im zweiten Teil des Blogartikels werden die Wege Hans Thomas als Künstler und Privatperson vorgestellt.

Abb. 7: Brief von Gräfin Luisa Erdödy an Hans Thoma, Monte Carlo, 30.12.1898, Badische Landesbibliothek, K 2868,146-181, Screenshot aus Transkribus