Wilhelm Rosenberg. Staatliche Enteignung eines bibliophilen Sammlers

Julia von Hiller, 25.3.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/24d8-sh97

Im Oktober 1940 wurde der jüdische Arzt Dr. Wilhelm Rosenberg (1870–1960) in Pforzheim um seine bibliophile Sammlung gebracht. Nicht nur um diese. Um diese aber eben auch. Rosenberg selbst wurde in der sogenannten Wagner-Bürckel-Aktion nach Südfrankreich verschleppt, er hat die Shoah dort überlebt. Kostbare Teile seiner von der Gestapo beschlagnahmten Büchersammlung erwarb die Badische Landesbibliothek. Beim Bombenangriff auf Karlsruhe am 2./3. September 1942 wurde das Bibliotheksgebäude vollkommen zerstört und der Druckschriftenbestand mit ca. 363.00 Bänden wurde nahezu vollständig vernichtet. Auch alles, was als NS-Raubgut in die Bibliothek gelangt war, wurde ein Opfer der Flammen. Was genau das gewesen ist, wissen wir heute nicht mehr, denn auch der Aktenbestand der Bibliothek hat die Brandnacht nicht überstanden. In den Jahren 1952/53 hat ein Restitutionsverfahren dafür gesorgt, dass Wilhelm Rosenberg für den Verlust seiner Büchersammlung entschädigt wurde; es war das einzige Verfahren mit Bezug auf NS-Raubgut, in das die Badische Landesbibliothek als Nutznießerin involviert war.

Wilhelm Rosenberg

Wilhelm Rosenberg als Lazarettarzt. Aus: Pforzheim im Weltkrieg, seine Söhne und Helden. Pforzheim 1917, S. 425 (Badische Landesbibliothek, O 66 C 1)

Wilhelm Rosenberg wurde am 19. Juli 1870 in Neudenau, Kreis Mosbach, geboren. Nach dem Abitur in Bruchsal begann er eine Lehre im Textilhandel, studierte aber ab 1890 dann Medizin in Berlin, München, Heidelberg und Würzburg. Nach dem Staatsexamen arbeitete er zunächst als Assistenzarzt in der Chirurgischen Klinik der Universität Heidelberg. Danach ließ er sich 1896 für vier Jahre als Praktischer Arzt in Mühlacker nieder. Im Jahr 1900 zog er in das aufgrund Industrialisierung rasant wachsende Pforzheim und eröffnete hier eine Hausarzt-Praxis.

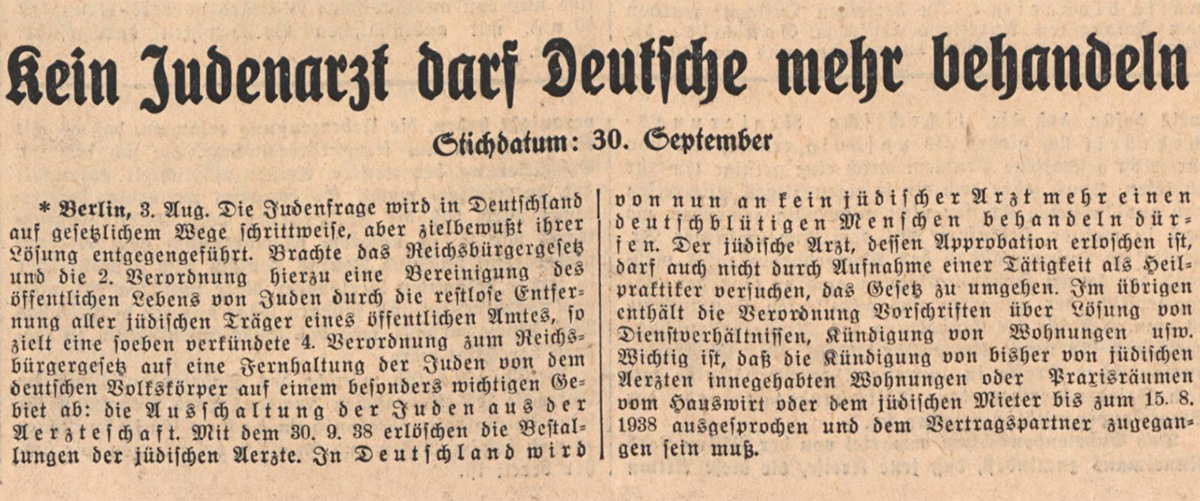

Mit dem sofort einsetzenden Boykott jüdischer Ärzte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Anfang 1933 verband sich auch für Rosenberg ein rapider Verlust von Patienten und Einkommen. Das NS-Regime zwang nach und nach etwa zwei Drittel der Pforzheimer Juden ins Exil. Rosenberg aber blieb. Mit der Vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurde ihm wie allen jüdischen Ärzten mit Wirkung vom 30. September 1938 an die Approbation entzogen. Er musste aufgrund des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden 1939 auch seine Wohnung aufgeben und im Haus des jüdischen Rechtsanwalts Adolf Weil Unterschlupf suchen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war er gezwungen, einen Großteil seines Besitzes deutlich unter Wert zu verkaufen oder zu verschenken. Mit der Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit und der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens wurde er zudem um sein Geldvermögen gebracht.

Aus: Der Führer. Das badische Kampfblatt für nationalsozialistische Politik und deutsche Kultur. Nr. 212 vom 4. August 1938 (Badische Landesbibliothek, Ze 171)

Am 22. Oktober 1940 wurde Rosenberg mit den anderen in Pforzheim verbliebenen 194 jüdischen Bürgern in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Das gesamte Vermögen der Deportierten wurde als dem Land Baden verfallen erklärt. Vier Wochen später wurde Rosenbergs Wohnungseinrichtung versteigert. Seine Gemälde, Teppiche, Graphiken und Bücherschätze waren bereits vorher fortgeschafft worden – die behielt der Staat als Raubgut sich selber vor.

Im Lager Gurs lebten die Häftlinge in fenster- und fußbodenlosen, ungeheizten Holzbaracken ohne Sanitäreinrichtungen und ohne jegliche Möblierung. Eine Grundversorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln oder Medikamenten existierte nicht. Läuse, Flöhe, Wanzen, Ratten bevölkerten die Baracken. Rosenberg war im Block E in der Baracke 9 untergebracht und übernahm die ärztliche Versorgung für die Häftlinge in zehn Baracken. Die Ruhr-Epidemie im Lager Gurs kostete im Winter 1940/41 insgesamt 1.050 Menschen das Leben. Die dorthin deportierten Ärzte standen der Infektionswelle völlig hilflos gegenüber, weil keinerlei Medikamente vorhanden waren.

Aus: Durlacher Tagblatt Nr. 275 vom 24. November 1938 (Badische Landesbibliothek, Ze 37)

Nach Protesten des Roten Kreuzes und anderer Hilfsorganisationen wurden Insassen aus dem völlig überfüllten Lager Gurs im Frühjahr 1941 auf andere Lager weiterverteilt. Auch Rosenberg wurde in das Camp du Récébédou bei Toulouse verbracht. Obwohl Le Récébédou explizit als Krankenlager begründet wurde, blieben die überwiegend behandlungsbedürftigen alten Menschen dort ohne medizinische Ausstattung sich selbst überlassen. Im August 1942 wurden sie nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager deportiert. Rosenberg ist dem entgangen. Vermutlich verdankte er dies als Vorzugsbehandlung seiner ärztlichen Tätigkeit.

Nach der deutschen Besetzung Südfrankreichs räumte die französische Verwaltung die noch verbliebenen Lager. Internierte über 55 Jahre wurden in katholische Hospize verbracht, der französische Staat kam für ihre Unterkunft auf. Rosenberg wurde im August 1943 zusammen mit etwa dreißig weiteren Personen in das Hôpital-Hospice de Die im Departement Drôme verlegt. Unterkunft und Verpflegung unterschieden sich kaum von der vorherigen Lagerhaft. In Die lebten auch jüdische Emigranten aus Deutschland. Rosenberg übernahm die ärztliche Versorgung der Deutschen in der Stadt.

Nach Kriegsende 1945 übersiedelte Wilhelm Rosenberg in ein Altersheim bei Aix-les-Bains im Département Savoyen. Dieses Heim stand unter der Verwaltung eines amerikanisch-jüdischen Wohlfahrtskomitees. Auch hier übernahm er die ärztliche Betreuung der Insassen. Weitere Stationen waren Heime in Blois, dann in Plombières-lès-Dijon in der Bourgogne. Rosenberg erhielt dort zwar Kost und Logis, für seinen ärztlichen Dienst an den Heimbewohnern allerdings keinerlei Honorar. Völlig mittellos konnte er auch seine seit Ende 1946 betriebene Heimkehr nach Pforzheim nicht voranbringen. Erst als 1949 in Württemberg-Baden das Gesetz Nr. 951 zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschädigungsgesetz) in Kraft trat, war eine Rechtsgrundlage für Schadensersatz und Rückerstattung verfolgungsbedingt entzogenen Vermögens geschaffen.

Rosenbergs Wiedergutmachungsverfahren kam allerdings erst Ende 1950 in Gang. Als erste Zahlung erhielt er im März 1951 eine Entschädigung für die 1938 aufgebrachte „Judenvermögensabgabe“. Das ermöglichte ihm die Rückkehr nach Deutschland. Noch im Juni 1951 erging auch ein Feststellungsbescheid über die Entschädigung für die Rosenberg entgangenen Berufseinkünfte; im Juli 1951 folgte eine Entschädigung für die Lagerhaft. Die Wiedergutmachung wurde vorerst abgeschlossen mit der Wiedererlangung der ärztlichen Approbation am 2. November 1951.

Wilhelm Rosenberg zog am 6. Juli 1951 in das von der Caritas betriebene Altenheim im Pforzheimer Martinsbau. Er war einer von fünfzehn Überlebenden der Shoah, die nach Pforzheim zurückkehrten. Der Pforzheimer Kurier widmete ihm 1952 zu seinem 82. Geburtstag einen Artikel, welcher in einer für uns heute unvorstellbaren Verharmlosung von Rosenbergs „Verbannung“ nach Frankeich und von den „schweren Jahren im KZ“ spricht und den Geehrten so zitiert: „Es sei nicht alles gentlemen-like, was ihm als besitzloser Spätheimkehrer […] geboten werde.“ Gesetzesneuerungen und noch nicht befriedigte Ansprüche veranlassten Rosenberg laufend, in Sachen Wiedergutmachung tätig zu bleiben. Erst zwölf Wochen vor seinem Tod im 91. Lebensjahr waren alle Restitutionsverfahren abgeschlossen.

Baracke im Internierungslager Le Récébédou. United States Holocaust Memorial Museum, Vermächtnis Marie Geneviève Dagain (Public Domain)

Die bibliophile Sammlung

Dr. Friedrich Lautenschlager. Passfoto 1953 (Badische Landesbibliothek, Nachlass Friedrich Lautenschlager, K3497,12)

Im Juli 1941 wurde der Direktor der Badischen Landesbibliothek, Dr. Friedrich Lautenschlager, vom Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zum Sachverständigen für die Begutachtung beschlagnahmter bibliophiler Sammlungen im Landeskommissarbezirk Karlsruhe ernannt. Er betrachtete es als seine Aufgabe dafür zu sorgen, dass private Büchersammlungen nicht durch Verkauf zerschlagen, sondern als Ganzes erhalten und dazu möglichst in öffentlichen Besitz überführt würden. Dabei verwies er darauf, dass dies auch der Verfügung des Reichswissenschaftsministers vom 15. Mai 1939 „zum Schutze des deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung beim Wegzug der Juden“ entspreche.

Die bibliophile Sammlung von Wilhelm Rosenberg lag allerdings schon vorher im Blick des Karlsruher Bibliotheksdirektors. In einem Schreiben vom 12. Dezember 1940 an das badische Kultusministerium – sieben Wochen nach Rosenbergs Deportation – hatte er ausgeführt: „So enthält z.B. die kleine, aber ausgesuchte Sammlung des jüdischen Arztes Dr. Rosenberg in Pforzheim neben seltenen Erstdrucken deutscher Dichter des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts eine Reihe von oberrheinischen Frühdrucken, darunter solche des bekannten Druckers Thomas Anshelm aus Pforzheim, die unbedingt in den Besitz der zuständigen Landesbibliothek kommen müssten.“

So geschah es. Die Gestapo hatte im November 1940 Rosenbergs Wohnung von allem, was sie als wertvoll erachtete, geleert. Ob sie seine gesamte bibliophile Sammlung mit etwa 500 Werken mitnahm, ist unklar. Jedenfalls hat sie den von Rosenberg erstellten Katalog nicht mitgenommen, so dass sich später nicht mehr aufklären ließ, welche Bücher im Einzelnen vorhanden gewesen waren. Was nicht zurückgelassen oder sofort gestohlen wurde, landete auf der Polizeidienststelle. Lautenschlager wurde zur Begutachtung einbestellt. Auch die Stadt Pforzheim war an der Büchersammlung interessiert. Am 26. März 1941 trafen sich die Vertreter von Stadt und Land bei der Pforzheimer Polizeidirektion, um die Verteilung von Rosenbergs Büchersammlung vorzunehmen. Lautenschlager erwarb von der Polizeidirektion Pforzheim 183 Werke für die Badische Landesbibliothek zu dem „überaus günstigen Kaufpreis“ von 450 Reichsmark. Trotz der Vernichtung sämtlicher Verwaltungsunterlagen in der Bibliothek blieb – wahrscheinlich in Lautenschlagers Privatwohnung – ein Verzeichnis davon erhalten, das Lautenschlager später im Restitutionsverfahren zur Verfügung stellte.

Von besonderem Wert für die Badische Landesbibliothek waren fünf Thomas Anshelm zugeschriebene Drucke. Dieser bedeutende Drucker des Humanismus erstellte unter anderem Erstdrucke der Werke von Johannes Reuchlin und Heinrich Bebel. Sein frühester Druck erschien 1488 in Straßburg. Zwischen 1495 und 1511 druckte er in Pforzheim, wo die zu dieser Zeit bedeutende Lateinschule ihm mannigfaltig Arbeit verschaffte. Seit 1503 ließ Johannes Reuchlin seine Werke bei Anshelm erscheinen; um dessen Hebräisch-Lehrbuch drucken zu können, besorgte sich Anshelm als erster Drucker nördlich der Alpen hebräische Lettern. 1511 zog er nach Tübingen weiter, wo der spätere Reformator Philipp Melanchthon eine Zeit lang für ihn als Korrektor tätig war. Zuletzt eröffnete er 1516 eine Offizin in Hagenau. Dort erschienen bis 1523 noch weitere 115 Drucke. Insgesamt sind von Thomas Anshelm ca. 270 Drucke bekannt.

Die Badische Landesbibliothek ist diesem wichtigen Frühdrucker am Oberrhein mit badischen Wurzeln besonders verpflichtet. Mit den fünf Drucken aus Rosenbergs Besitz im handlichen Quartformat fügte sie ihrem damaligen Bestand bedeutende humanistische Frühdrucke hinzu. Es handelt sich um

- 42A 1109 RH: De institutione clericorum (Von der Ausbildung der Geistlichen) des karolingischen Gelehrten, Fuldaer Abts und Mainzer Erzbischofs Hrabanus Maurus, gedruckt von Thomas Anshelm in Pforzheim 1504 Digitalisat

- 42A 1805 RH: die Appologetica declaratio … in libellum suum de integritate des damals in Straßburg wirkenden Humanisten Jakob Wimpfeling mit Antwort auf die Frage, ob Augustinus ein Mönch gewesen sei: neueren Forschungen entsprechend kein Anshelm-Druck, sondern ein Druck von Johann Prüss in Straßburg 1505 Digitalisat

- 42A 1595 RH: Jakob Wimpfelings Oratio de sancto spiritu (Rede über den heiligen Geist), eine Heidelberger Universitätsrede aus dem Jahr 1483, 1507 von Thomas Anshelm in Pforzheim gedruckt Digitalisat

- O42A 661 R: Johannes Reuchlins Liber congestorum de arte praedicandi, gedruckt von Thomas Anshelm im Jahr 1508 Digitalisat

- O42A 600 R: Johannes Reuchlins lateinische Übersetzung einer griechischen Biographie von Kaiser Konstantin, gedruckt von Thomas Anshelm in Tübingen 1513. Digitalisat

Die fünf Thomas Anshelm zugeschriebenen Drucke aus der Sammlung Dr. Wilhelm Rosenberg. Foto: Badische Landesbibliothek

Diese Frühdrucke wurden wegen ihres besonderen Werts zusammen mit anderen gedruckten Zimelien im Luftschutzkeller der Landesbibliothek verwahrt, überstanden den Bombenangriff am 2./3. September 1942 und wurden anschließend zwecks weiterer Sicherung nach Schloss Eberstein evakuiert. Von dort kamen sie im Oktober 1946 nach Karlsruhe zurück.

Das Verzeichnis Lautenschlagers enthält außerdem die italienische Erstausgabe der Werke von Niccolo Machiavelli, gedruckt in Genf 1550, auch eine deutschsprachige Ausgabe von Boccaccios Decamerone, gedruckt in Straßburg von Johann Knobloch 1540, die Züricher Erstausgabe von Giordano Brunos Summa terminorum metaphysicorum von 1595, dazu Ausgaben von Dante und Petrarca. Insgesamt acht Werke des 16. Jahrhunderts und sechs Werke des 17. Jahrhunderts wurden inventarisiert, darunter auch Straßburger Erstausgaben von Werken Thomas Murners und Johann Geilers von Kaysersberg und die Baseler Ausgabe von Reuchlins De arte cabalistica libri tres von 1550. Insgesamt präsentieren die 183 Titel der Liste kein spezifisches Sammelgebiet, vielmehr eine Variation erlesener Textausgaben der europäischer Literatur aller Zeiten und Sprachen.

Johannes Reuchlin: Constantinvs Magnvs Romanorum imperator. Tübingen: Thomas Anshelm, 1513 (Badische Landesbibliothek, O42 A 600 R)

Bis zu den Nachforschungen unserer Provenienzforscherin Ulrike Vogl 2016–2020 galt als sicher, dass alle diese Bände 1942 in der Badischen Landesbibliothek verbrannt sind. Es gibt aber noch sieben weitere Werke aus Rosenbergs Sammlung, die der Zerstörung entgangen sind: die zweite Auflage von Immanuel Kants Critik der reinen Vernunft (1787) und die Erstausgabe seines Buches über Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), die Erstausgabe von Friedrich Schillers Aphorismen, Sentenzen und Maximen, über Natur und Kunst, Welt und Menschen (1806), vier Bände einer Shakespeare-Werkausgabe von Schlegel und Tieck (1840/41), die deutschsprachige Erstausgabe von Hans Christian Andersens Eines Dichters Bazar (1843), die Erstausgabe von Wilhelm Buschs Bildergeschichte Die Haarbeutel (1878) und die Erstausgabe von Gerhart Hauptmanns Diebskomödie Der Biberpelz (1893). Das Überleben dieser Bände kann nur damit erklärt werden, dass sie am 2. September 1942 nicht an ihrem regulären Standort standen. Wo sie damals waren: Wir wissen es nicht.

Wilhelm Rosenberg wurde für seine Sammlung mit 20.000 DM entschädigt, von denen die Badische Landesbibliothek 8.000 DM und die Stadt Pforzheim 4.000 DM zu tragen hatte. Für das, was darüber hinaus verloren war, wurden ihm 1954 noch einmal 8.000 DM zugesprochen. Damit wurden die Akten geschlossen. Die in der Badischen Landsbibliothek noch vorhandenen Bände seiner Sammlung sind als NS-Raubgut nachgewiesen.

Wilhelm Rosenberg starb am 9. Dezember 1960 in Pforzheim. Er wurde am 12. Dezember auf dem Jüdischen Friedhof in Heilbronn beerdigt.

Wiederaufgefundene Werke aus der Sammlung Dr. Wilhelm Rosenberg. Foto: Badische Landesbibliothek